« Et puis honneur à nos grands morts qui nous ont fait cette victoire ! »

Georges Clemenceau, Chambre des députés, 11 novembre 1918

Les hommes vivent.

Ils meurent aussi, parfois très jeunes et avant leur heure.

Memento mori !

Souviens-toi de la mort répétaient les anciennes sociétés.

Nos vieux maîtres aimaient citer le latin – les autorités et les philosophes de notre Antiquité.

La mort est inéluctable, mais semble loin devant nous.

Or dans la chaleur d’août 1914, la guerre déclarée, la mort ne rôde pas. Elle est présente, partout, souvent, pour ceux qui sont partis aux frontières défendre le pays. Comme le prévoient les dispositions de l’État-Major depuis le printemps 1914, le plan XVII est entré en vigueur. C’est lui qui va être mis en œuvre au moment de la mobilisation, de la concentration des troupes par chemin de fer, et des premières opérations.

Plan XVII ? Car antérieurement et depuis l875, au vu des contraintes, des relations internationales, des menaces, les chefs des Armées françaises avaient élaboré les seize plans précédents. Dans la XVIIe région militaire, celle de Toulouse à cette époque, la 34e division d’infanterie est l’unité vers laquelle vont converger nombre de conscrits ou de mobilisés, même s’il existe également dans la ville des unités relevant d’autres armes. Ces hommes partent aux frontières dès les premiers jours de la guerre.

Pour défendre les espaces menacés, parmi les millions d’hommes en route vers les Armées dans l’été 1914, ceux venus de la faculté de droit et de l’Institut technique de droit de Toulouse ou passés par leurs formations.

Nous savons ces combats qu’ils ont menés, ces pertes subies, ces deuils cruels. Mais le temps est passé, un siècle entier qui a effacé les stigmates et fermé nombre de plaies.

Car il en est parmi ces hommes qui ont perdu la vie, nombreux.

Les monuments aux morts en portent témoignage

Mais les déchiffre-t-on vraiment, au-delà des noms qu’ils portent ?

Sait-on la charge de souffrance qui gît derrière les noms, les prénoms, les lettres gravées dans le marbre, soulignées de pourpre ou d’or ?

La mémoire de ces hommes s’est inscrite dans nos locaux, ceux de la vieille faculté léguée par les maîtres et les étudiants de jadis.

Des morts sans frontières ?

Quelles frontières d’ailleurs ? Frontières terrestres ? Mais elles ne sont pas toutes de France ni d’Europe.

Car les combats vont concerner aussi les Outre-mer lointains, et les espaces maritimes.

Dès août 1914, des hommes venus de la faculté de droit meurent pour leur patrie, emportés par le tourbillon violent de la guerre.

Tous ne sont pas des militaires.

Tous ne meurent pas en France, ni en Europe, ni sous l’uniforme.

Raymond Leygue est de ceux-là. Né en 1887 à Muret, il passe rapidement par la faculté de droit en 1907-1908. Son avenir est ailleurs que dans les studieuses études en droit. Il est en 1914 commis des services civils de l’Afrique équatoriale française. La déclaration de guerre est connue là-bas vers la mi-août – soit deux semaines après la déclaration officielle de la mobilisation et de la déclaration de guerre, lenteur de la transmission des nouvelles dans une zone où n’arrive pas la TSF. À ce moment, lui et quelques dizaines d’autres crurent pouvoir réussir une attaque surprise sur un poste militaire du Deutsche Kamerun, aux confins du Congo français d’alors, sur la rivière Sangha. En face, on les avait vu venir, et on s’était retiré pour mieux s’organiser et contre-attaquer. Raymond Leygue, civil, fut tué les armes à la main le 22 août 1914, pour défendre le poste de M’Birou arraché aux Allemands quelques heures plus tôt, très loin de la « ligne bleue des Vosges » comme on la désignait à l’époque. Le nom de Raymond Leygue ne figure donc pas sur la base construite par le ministère des Anciens Combattants, SGA, Mémoire des hommes. Cet extraordinaire outil regroupe les fiches nominatives de la majorité des « morts pour la France » de 1914-1918, largement plus d’un million trois cents mille hommes, très peu de femmes et de civils parmi eux.

Raymond Leygue était par ailleurs le fils de l’un des maires de Toulouse. Son père – il lui a transmis son prénom –, Raymond Leygue était issu d’une famille de Muret très impliquée dans la vie politique d’alors. Il occupe le Capitole de Toulouse de 1908 à 1912. La mort fauche partout, sans égards pour les niveaux sociaux.

Ainsi l’université Toulouse-Capitole a hérité de la mémoire de la vieille faculté de droit, mais pas seulement.

Car deux monuments aux morts sont implantés dans cet espace. D’un côté, spectaculaire et majestueux, le monument aux morts de la faculté de droit, deux cent vingt-quatre noms. De l’autre, celui de l’Institut technique de droit, plaque de marbre modeste même si elle honore cinquante-sept noms, dont treize étaient aussi ceux d’étudiants inscrits à la faculté de droit.

Une nouveauté radicale ?

Non, bien sûr. Les héros morts ont toujours excité la reconnaissance des vivants, ceux que l’on entend parler lorsque sont morts justement les héros.

Ainsi dans l’un des saints des saints républicains, l’École polytechnique, existe-t-il un monument honorant les élèves de l’École – passée sous statut militaire depuis Napoléon Ier – tombés pour la patrie depuis les premiers moments de la fondation.

Polytechnicien lui-même – X 1857 –, le président de la République Sadi Carnot (1837-1894) inaugure le monument dressé en l’honneur des tués pour la patrie en 1894. Cette année marque le centenaire de l’École, autant que celle de l’assassinat du président (25 juin 1894). À Toulouse et au milieu des fastes républicains, il avait présidé trois ans plus tôt les cérémonies d’ouverture (mai 1891) les bâtiments des nouvelles facultés de médecine et de pharmacie, sur les futures allées Jules Guesde.

C’est dire que le salut donné aux alumni, aux anciens tombés glorieusement, n’est pas une absolue nouveauté. Après la guerre de 1870, de nombreux témoignages sont d’ailleurs élevés à la mémoire des sacrifices consentis par les citoyens, soldats, civils. Outre que cette floraison est diffuse et somme toute tardive par rapport à l’événement – nous connaissons tous le nom de La Défense –, ce quartier de l’Est parisien. « La défense de Paris », monument et groupe de bronze élevés en 1883 pour célébrer les efforts des défenseurs de Paris en 1870-1871 a connu la destinée que l’on sait. Mais cette floraison ne fut pas générale, elle ne fut pas organisée de manière systématique. Il est vrai que les républicains au pouvoir vont multiplier ces initiatives de commémoration : car la défaite de 1870, glorieuse certes par les sacrifices consentis, est d’abord celle de l’Empire à jamais banni.

Des associations de vétérans de 1870, des sociétés patriotiques, des municipalités, joignent leurs efforts pour élever des objets de mémoire. Ainsi en 1902 à Montauban, le sculpteur Antoine Bourdelle (1861-1929), fils du pays et déjà connu, dresse un monument à la gloire de ceux de 1870 ; nettement plus tard, la ville de Toulouse soutient l’érection d’un monument érigé en 1908. Certains de ces témoignages furent terminés à la veille même de la guerre de 1914, comme celui de Tarbes, ou mieux encore celui de Carcassonne inauguré le 12 juillet 1914, à un moment où les suites de l’assassinat de Sarajevo (juin 1914) avaient déjà amorcé les feux de la guerre.

Quatre ans plus tard et avant même que ne se terminent les combats de la Première Guerre mondiale, l’ampleur des sacrifices consentis amène la Représentation nationale à prévoir un hommage national et coordonné. Certes l’on ne connait pas encore le nombre global des tués et disparus – élément qui relève pour partie du secret militaire –, mais on le sait grand et considérable. De manière significative, le doyen Hauriou (1856-1929), dans une séance du conseil de la faculté tenue le 2 décembre 1918, donne le chiffre de 124 tués, chiffre hélas très inférieur à la réalité. Le 2 juillet 1915, une loi avait déjà organisé l’attribution de la mention de « mort pour la France » dans les actes de décès, tant militaires que civils, tant hommes que femmes.

La loi du 25 octobre 1919 dresse un cadre d’action pour honorer les morts et disparus. Il sera complété par la suite, sans que pour autant les dispositions énoncées dans le texte de 1919 soient forcément respectées. Ainsi celle qui faisait du Panthéon le dépôt sacré des registres où seraient consignés les noms des défunts tombés pour la patrie reste lettre morte. D’un autre côté, et cela sera tenu, la loi évoque également dans les communes l’érection de monuments aux morts dont l’État s’engage à financer une fraction ; des livres d’or distribués dans les communes et constitués par les institutions et les corps, doivent participer à une liturgie nationale. Le 14 juillet 1919, un cénotaphe à la mode antique est élevé au pied de l’Arc de Triomphe et voit passer le défilé de la Victoire.

À compter du 11 novembre 1920, la tombe du Soldat inconnu, sous ce même Arc de Triomphe, est l’un de ces éléments et non le moindre, éclairé à partir du 11 novembre 1923 par la flamme proclamée éternelle, et ravivée chaque soir lors d’une cérémonie très codifiée. Même sous l’Occupation, mais certes sous les yeux de l’occupant, ce rituel sera maintenu.

La faculté de droit de Toulouse n’allait pas rester bien sûr à l’écart de ce vaste mouvement.

À chacun des discours de rentrée qu’il prononce pendant la période de la guerre – on ne savait pas encore que le conflit serait mondial et de si longue durée en 1914 –, le doyen Maurice Hauriou ne manquait pas de mettre en valeur et la grandeur de l’esprit de sacrifice, autant que l’ampleur des pertes subies pour la juste cause. La marque et le souvenir ne sauraient trouver meilleure place que dans un livre d’or qui se puisse feuilleter, et plus tard dans un monument qui énonce les noms des disparus.

Dès le 13 novembre 1918, le doyen Hauriou évoque la constitution de ce témoignage sacré, le Livre d’or. On ne développera pas plus ici, le thème est traité par ailleurs. Cet objet de mémoire, émouvant par sa simplicité, est conservé dans les archives de l’université. Mais il n’est pas le seul objet de mémoire.

Reste le monument.

En fait, il faut plutôt dire LES monuments.

Des monuments

Il y a pluralité d’existence. La faculté de droit est bien sûr la maison-mère, et celle qui regroupe le plus d’effectifs, sans que ces derniers soient comparables à ceux d’aujourd’hui. On parle de moins de mille étudiants, autour de 700 dans les années 1910, toutes préparations et formations regroupées, tous niveaux confondus, contre plus de vingt mille aujourd’hui. Mais elle abrite aussi dans ses locaux un institut, l’Institut technique de droit. Juridiquement, l’Institut est une association déclarée en 1909, elle regroupe dans une même synergie l’École de droit et celle de notariat, structure hébergée depuis le début du siècle dans les locaux de la faculté. Certains des étudiants de l’Institut sont d’ailleurs également inscrits à la faculté de droit. Cette dernière absorbera d’ailleurs l’Institut en 1924.

La faculté de droit

Dès août 1914, la guerre venue, des étudiants et anciens étudiants des deux entités vont se trouver exposés au feu et aux malheurs de la guerre. Bref, y perdre la vie. D’autres de ces étudiants, la majorité heureusement, reviendront sains et saufs, quand bien même furent-ils marqués par une expérience terrible. Nous disons bien des étudiants : aucune femme ne figure en effet dans la longue liste des héros morts au combat, ou victime de ces combats au sens de la loi du 2 juillet 1915. Déjà pourtant présentes à la faculté, certes en nombre réduit, très peu en effet étaient potentiellement et directement au contact des combats.

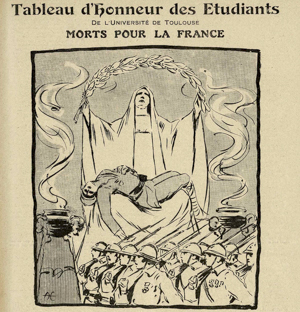

La victoire arrachée et célébrée, le doyen Hauriou va initier la glorification des disparus. À peine quelques jours avant la signature du traité de Versailles, un « tableau provisoire des morts pour la France » est inauguré le 23 juin 1919 dans les locaux de la faculté, en présence de la presse, qui rend compte de l’événement dans ses colonnes.

Ce tableau n’a pas été conservé, car il s’est comme fondu dans les deux monuments conçus à la mémoire des morts et disparus de la faculté, comme de l’Institut technique de droit.

Une décision prise en conseil de faculté le 3 mars 1921 va fonder le principe de l’érection d’un témoignage durable de la reconnaissance de la faculté. L’un des projets présentés par le sculpteur toulousain Jean-Marie Fourès (1870-1926) l’emporte, il en avait en effet présenté deux, le « B » est retenu à l’unanimité. Cet artiste, hors la faculté, a été souvent retenu par des communes ou d’autres institutions pour ses projets en matière de commandes publiques autour de la religion nationale issue de la guerre.

En voilà la trame pour la faculté de droit, « plaque de marbre suffisante pour l’inscription de 200 noms » – ce qui est déjà un violent indice de la saignée subie –, « et encadrée dans une boiserie de chêne ciré et au prix de 8 750 F ».

L’emplacement choisi pour l’implantation de ce témoignage d’honneur est très symbolique. Dans le hall d’entrée de la faculté, à quelques mètres du grand escalier, sur le mur placé entre la porte de la salle du conseil et celle de l’antichambre du vestiaire des professeurs, le programme d’hommage se déroule, sur six mètres de long et trois de haut. Le triptyque de marbre blanc originellement prévu n’est pas de surface suffisante – faut-il utiliser le terme trivial en l’espèce de contenance ou de jauge ? Il fallut en effet ajouter deux compléments latéraux pour ajouter des patronymes révélés ex post. Car la guerre a tué plus qu’imaginé : dix-huit noms supplémentaires sont gravés de part et d’autre de la stèle principale, soit deux cent vingt-quatre en tout, chacun avec leur prénom. Encore d’ailleurs quelques-uns ne trouvent-ils pas leur place par manque d’espace, ou arrivée tardive des pièces justificatives, et sont restés dans les dossiers constitués lors des recherches destinées à dresser ce panthéon de la faculté de droit. Honneur à ces seize absents des fastes universitaires.

La décoration du monument est sobre mais imposante, impression augmentée par la nuance et la patine sombre du chêne ciré. Palmes, lauriers délimitant un espace réservé à l’affichage de la liste des tués. Une épée nue est posée sur les plateaux de la balance de Thémis couchée au sol : la Justice et son glaive. La Justice, comme le glaive, ont aussi puni l’Empire allemand dans ce combat du droit contre la barbarie. Un casque Adrian est posé sur le décor. Du nom de l’intendant militaire Louis Adrian (1859-1933) concepteur de cette protection crânienne fabriquée en tôle d’acier, ce couvre-chef est en dotation dans toutes les unités à partir de 1915 lors de l’adoption de l’uniforme « bleu horizon ». La dimension martiale est ainsi donnée.

Au-dessus du triptyque, une inscription simple en lettres dorées, « A LA MEMOIRE des ETUDIANTS de la FACULTE MORTS pour la France MCMXIV-MCMXVIII ». Au-dessous de l’inscription, sur huit colonnes, la liste alphabétique des « morts pour la France », réservé le cas des dix-huit identités transcrites sur les deux plaques de marbre latérales.

L’Institut technique du droit

Le témoignage est de beaucoup plus modeste et sobre.

On retrouve certes la plaque de marbre blanc ; la disposition en colonnes ; les nom et prénom gravés, cinquante-sept en tout, mais lettres marquées en rouge ; la dédicace, mais différente de celle de la faculté de droit, « A LA MEMOIRE des ELEVES de l’Institut Technique de Droit MORTS pour la France 1914-1918 ». Au-delà, pas d’ornementation, pas de programme décoratif qui viendrait distraire le regard.

Apposée dans les locaux de l’ancien Institut, la plaque commémorative a été déménagée lors de travaux effectués à son emplacement. Elle est maintenant apposée dans l’entrée principale de ce qui fut jadis la faculté des lettres, actuellement TSM, Toulouse School of Management.

Des noms gravés dans le marbre

Honneur à eux, ils sont morts depuis un siècle.

Que découvrir derrière le terrible défilé, patronyme, prénom ?

Que la notoriété de la faculté de droit de Toulouse draine alors largement le grand espace qui est aujourd’hui celui de la région Occitanie. De là provient l’immense majorité des étudiants qui ont connu ce qu’il convient de nommer la Belle Époque, comprenons aussi et d’abord celle d’avant 1914 et sa guerre. Cette zone de recrutement n’a rien d’étonnant, si l’on considère que la faculté de droit de Montpellier n’a été réinstaurée qu’en 1878. De là le choix forcé de Toulouse pour les classes d’âge nées avant les années 1880, et le choix toulousain raisonné de la génération plus jeune face à la nouveauté de cette implantation montpelliéraine au moins jusqu’en 1890. De là donc les présences très nombreuses venues du département de l’Hérault. En métropole, Paris et sa couronne sont aussi représentés. L’empire colonial (Algérie, Tunisie, etc.), dont les enfants s’illustreront si souvent pendant les combats fournit également son contingent d’étudiants, mais très minoritaire.

Que l’immense majorité, les trois quarts, sont morts au combat, grande nouveauté par rapport aux conflits précédents. Les fièvres militaires décimaient antérieurement les troupes avant qu’elles ne tirent un coup de fusil ou ne voient l’ennemi, même de loin.

Que les deux tiers des tués de la faculté le sont dans les deux années 1914 et 1915, dix-sept mois de combats dans lesquels le sang des hommes n’a pas été économisé : l’offensive à outrance était la vertu et la valeur dominantes pour nombre de chefs à l’orée de la guerre.

Que la majorité des tués (42 %) sont des officiers, capitaine pour le grade le plus élevé ; proportion un peu supérieure à celle des hommes du rang, soldats et caporaux (38 %).

Que la mort a frappé le long de la litanie des batailles, celle des frontières et de la Marne en 1914 ; celle de la Somme en 1915 ; de Verdun en 1916, etc. Presque tous perdirent la vie en France et en Belgique. Mais d’autres moururent en Allemagne, prisonniers de l’ennemi, ou en Afrique comme Raymond Leygue le fit en août 1914.

Que l’immense majorité des tués est formée d’hommes jeunes, entre vingt et trente-cinq ans, ce qui correspond bien sûr aux classes les plus et les premières mobilisées. Certains de ces défenseurs de la patrie n’ont pas vingt ans, comme Charles Pradel de Lamaze, classe 1896, mort au feu à 19 ans le 5 janvier 1916. D’autres, peu nombreux, ont une large quarantaine – des gradés : Émile Baron, capitaine au 341e régiment d’infanterie, classe 1868, tombe le 7 septembre 1914 pendant la première bataille de la Marne.

Des absents ?

Cette commémoration voulue et organisée par les autorités académiques de la faculté de droit ne fut pas la seule dans ces locaux universitaires. Dévolus originellement à l’étude du droit, ils le furent aussi aux lettres une fois inaugurée justement (1891) la toute nouvelle faculté, mitoyenne de la faculté de droit.

La paix revenue, la faculté des lettres avait aussi voulu et construit un monument en l’honneur de ses étudiants. Elle l’amena avec elle lorsqu’elle quitta les locaux de la rue Lautman à la fin des années 1960. Car dans la plus pure tradition léguée par les anciens, les dépouilles et le souvenir des morts suivent et doivent suivre la destinée des vivants lorsqu’ils s’éloignent du théâtre de leur première existence. On les transporte vers leur nouveau séjour. Ainsi le monument à la mémoire des tués de la faculté des lettres est-il en attente de réinstallation dans les locaux modernisés et transformés de l’université Jean-Jaurès. Ce dernier, ancien enseignant de cette faculté des lettres, n’est-il pas d’ailleurs et bien sûr l’une des premières victimes de ce conflit ?

D’autres absents ?

Hors des locaux de la faculté, la rue Lautman, ancienne rue de l’Université, a été ainsi nommée pour honorer Albert Lautman, professeur à la faculté des lettres, officier en 1939-1940, prisonnier évadé, résistant, arrêté, déporté et finalement fusillé le 1er août 1944.

Rien ou presque dans les locaux ne célèbre en revanche la mémoire des combattants de l’autre guerre mondiale, celle de 1940.

Une plaque, seule, solitaire, apposée par les soins de l’Association des fils et filles des tués de la guerre de la Haute-Garonne. Barrée d’un liseré tricolore, elle honore Jacques Reverdy, tué au combat le 9 juin 1940.

Une autre, apposée il y a quelques années par la Fédération nationale des déportés et internés résistants et patriotes, rappelle le sacrifice de ceux qui sont tombés dans les années noires.

Le désastre de 1940, vécu douloureusement autant que ses suites, n’a pas amené à la faculté la volonté de transcrire dans le marbre les sacrifices des uns et des autres.

Des étudiants sont morts pour que vive la France : les uns sous les drapeaux des unités régulières ; d’autres fusillés par les forces d’Occupation comme Georges Papillon.

Étudiant en droit en 1940, entré dans la clandestinité, recherché par les services de Vichy et ceux de l’occupant, il est arrêté par les nazis le 16 août 1944 et fusillé le lendemain, à la veille ou presque de la Libération de Paris.

Une mémoire évanouie ?

Les témoignages d’anciens étudiants des années 1960 sont unanimes. À l’époque de leur formation à la faculté, le dépôt de gerbes ; le prononcé de discours ; le souvenir magnifié des alumni morts sous les drapeaux, n’étaient plus dans le programme des solennités de la faculté.

La défaite de 1940 n’était sans doute pas pour rien dans cet abandon.