Die im Folgenden vorgestellten Dokumente stehen in Zusammenhang mit Artikeln, die hier zu lesen sind.

Die juristischen Fakultäten können auf eine jahrhundertelange Tradition zurückblicken. Unter Napoleon werden sie umstrukturiert, um die Lehre des kodifizierten Rechts gerecht zu werden. Allerdings erfahren sie erst während der Dritten Republik eine eigentliche, tiefgreifende Modernisierung, mit der Einführung von Spezialisierungsfächer und neue Disziplinen. Bis zum Ersten Weltkrieg dominiert die Pariser Fakultät die akademische Landschaft Frankreichs in Hinsicht auf dem Studierenden- und Professorenanzahl, dennoch nehmen auch die juristische Fakultäten der Provinz an Bedeutung zu.

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.Digitalisiertes Dokument hier verfügbar.

Unter dem Kaiserreich, im Jahr 1804, wurde einem Dutzend Städten erlaubt, ihre Fakultäten unter neuen Bedingungen wieder zu eröffnen.

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.

Das Gesetz von 1896 ist das große Gesetz, das die Universitäten während der Dritten Republik organisiert. Im Jahr 1914, als Frankreich in den Krieg eintrat, wurde die Universität also durch dieses immer noch gültige Gesetz geregelt.

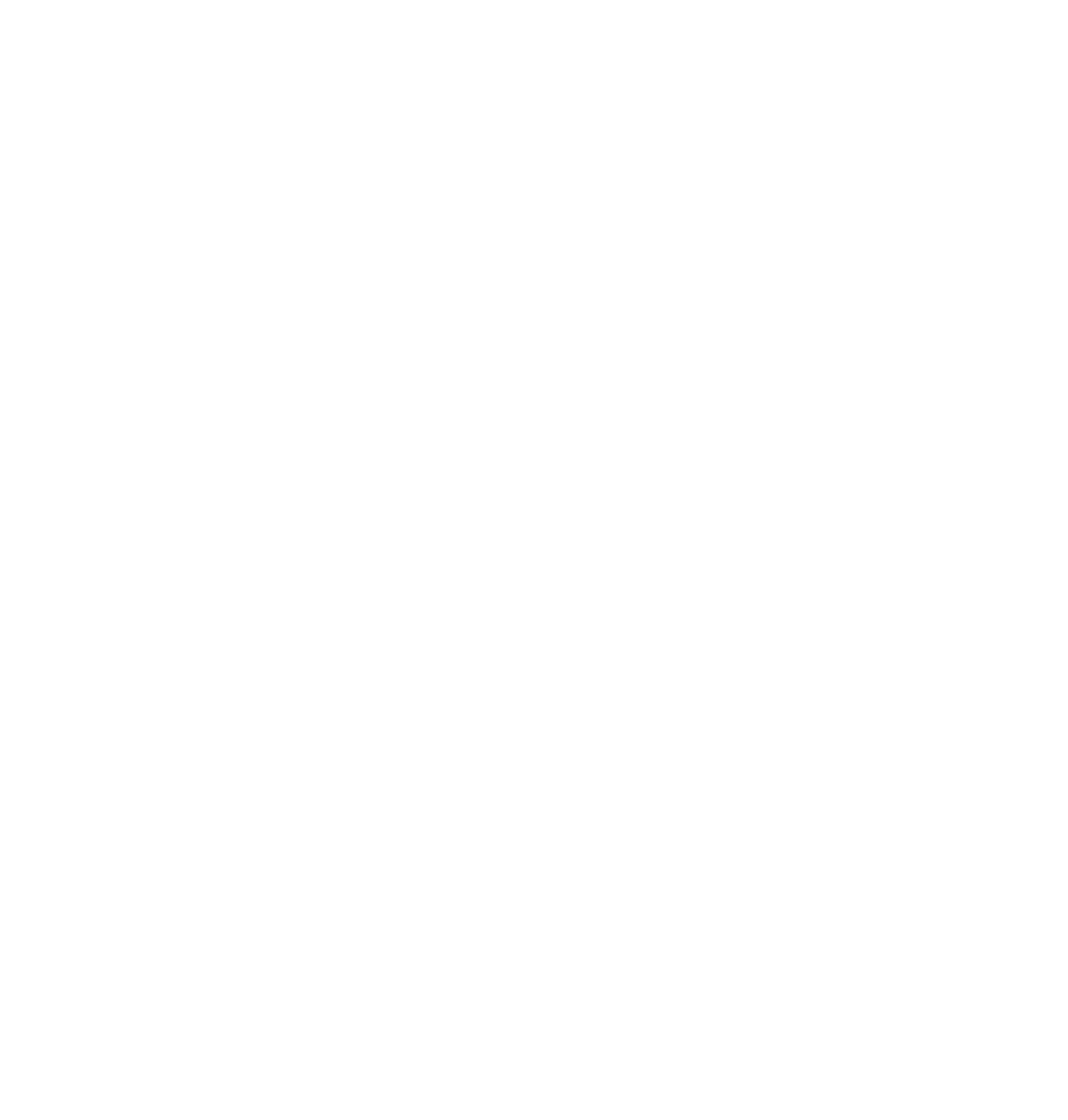

Source Universiteitsbibliotheek Gent/Bibliothèque de l’Université de Gand, BIB.197L007

Document numérisé consultable ici.

Das Gesetz von 1835 bildete bei Kriegseintritt noch einen Rahmen für die Organisation des belgischen Hochschulwesens.

Source Bibliothèque Cujas.

Ansicht der Pariser Rechtsfakultät um 1900. Das Gebäude wurde 1772 vom Architekten Soufflot entworfen. Seine Erweiterung bis zur Rue Saint-Jacques wurde von Louis-Ernest Lheureux in den 1890er Jahren durchgeführt.

Source Bibliothèque Cujas, cote ARCHIVES 292-17.

Hauptsaal der Bibliothek der Pariser Rechtsfakultät zwischen 1878 und 1898, erbaut vom Architekten Ernest Lheureux.

Source Bibliothèque Cujas.

Fassade der Pariser Rechtsfakultät in der Rue Saint-Jacques, die in den späten 1890er Jahren eingeweiht wurde.![<em>[Portal der juristischen Fakultät von Toulouse]</em>, Fotografie, circa 1900](/wp-content/uploads/cache/2018/10/Portail-de-la-faculté-de-droit-de-Toulouse/1638383192.jpg)

Source Mission Archives, Université Toulouse Capitole

Die Fakultät in Toulouse gehörte zu den Universitäten, die 1804 wieder eröffnet werden durften, und dominierte zusammen mit der Fakultät in Paris die akademische Landschaft Frankreichs während des gesamten 19. Jahrhunderts.

Source Collections patrimoniales numérisées de Bordeaux Montaigne, Histoire de l'université à Bordeaux, identifiant PL 8170-1_1871.Document numérisé consultable ici

Wie in diesem Dokument berichtet wird, fand eine erste Rede eines Dekans der juristischen Fakultät zum feierlichen Beginn der Universität erst 1871 statt.

Source Bibliothèque de Bordeaux.

![<em>[Palais Granvelle]</em>](/wp-content/uploads/cache/2018/10/Palais-Granvelle/3717735611.jpg)

Source Service des Archives de l’Université libre de Bruxelles.

Die Freie Universität Brüssel wurde zwischen 1842 und 1928 im Palais Granvelle eingerichtet, dem ehemaligen Palast des Kardinals de Granvelle, der unter anderem Berater von Philipp II. und der Generalgouverneure der Niederlande war. Der Granvelle-Palast wurde im Zentrum von Brüssel in der Nähe des Mont des Arts zwischen der Rue des Sols und der Rue de l'Impératrice errichtet und beherbergte bis dahin den Assisengerichtshof von Brabant. Nach dem Krieg sahen sich die Universitätsbehörden aufgrund der städtebaulichen Projekte, die Brüssel betrafen, gezwungen, einen neuen Standort in Betracht zu ziehen. Ab 1921 wurden neue Gebäude auf der Solbosch-Ebene errichtet. Die Ansiedlung der Universität auf dem Solbosch - ihrem heutigen Standort - ist zu einem großen Teil der amerikanischen Unterstützung durch die CRB Educational Foundation zu verdanken. Die Einweihung fand 1928 statt.

Source Service des Archives – Université libre de Bruxelles

Die Neue Universität entstand 1894 aus einer Abspaltung von der Freien Universität Brüssel. Sie organisiert die Promotion in mehreren Disziplinen, darunter auch Jura. Sie ist von sozialistischem Gedankengut geprägt und wird von Guillaume De Greef, einem Rechtsanwalt und einer der Gründerfiguren der Soziologie in Belgien, geleitet, der seinen Lehrauftrag an der Freien Universität Brüssel aufgegeben hat. Die Neue Universität mietete damals ein Gebäude in der Rue de la Concorde, einer Straße, die senkrecht zur Avenue Louise verläuft und nicht weit vom Justizpalast entfernt liegt. Vor dem Krieg beherbergte sie hauptsächlich ausländische Studierende.

Source fonds des album Valois, VAL 482/031, coll. La contemporaine

Im Vereinigten Königreich der Niederlande führte die Umstrukturierung des Hochschulwesens, die mit dem Gesetz vom 25 September 1816 erfolgte, zur Gründung der staatlichen Universität Gent im Jahr 1817.

![<em>[Universität Gent: Fakultät für Rechtswissenschaften - Hof mit Rodenbach]</em>](/wp-content/uploads/cache/2018/10/Faculte-de-droit-cour-avec-Rodenbach/3406631728.jpg)

Source Universiteitsbibliotheek Gent/Bibliothèque de l’Université de Gand

Source Bibliothèque Cujas, cote 11.259

Source Bibliothèque Cujas, cote ARCHIVES 292-5.

In Frankreich setzt sich der Fakultätsrat aus Vollprofessoren und Assistenzprofessoren zusammen. Er tritt auf Anordnung des Dekans zusammen und verwaltet die Konten und den Haushalt, berät über die Besetzung und Versetzung von Lehrstühlen, legt die Regeln, die Organisation von Konferenzen und Wettbewerben der Fakultät fest und kümmert sich um Angelegenheiten, die den Studiengang betreffen. Auf dieser Fotografie steht die Sitzung des Rates der Pariser Rechtsfakultät unter dem Vorsitz des Dekans Charles Lyon-Caen, was sie in die Zeit zwischen 1906 und 1911 datiert.

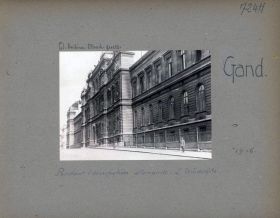

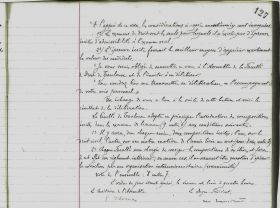

Source Archives Université Toulouse 1-Capitole, Registres patrimoniaux, 2Z2-14 (1908-1924), p. 351.

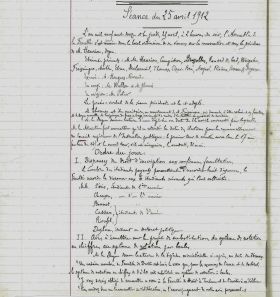

Source Archives Université Toulouse 1-Capitole, Registres patrimoniaux, 2Z2-16 (1908-1924), p. 76.

Source Archives Université Toulouse 1-Capitole, Registres patrimoniaux, 2Z2-16 (1908-1924), p. 124-127.

In der Sitzung vom 25. April 1912 besprach der Rat der juristischen Fakultät von Toulouse den Übergang von einem Notensystem mit Kugeln zu einem Notensystem mit Zahlen. Es wurde die Entscheidung getroffen, die Benotung mit farbigen Kugeln beizubehalten. Dies wurde jedoch durch das Dekret vom 26. Februar 1913 hinterfragt, das das Notensystem in den Bachelor- und Doktorprüfungen der Universitäten mit der Einführung des Zahlensystems änderte.Abschrift : «Séance du 25 avril 1912L'an mil neuf cent douze et le jeudi, 25 avril, à 2 heures du soir, l'Assemblée de la Faculté s'est réunie dans le local ordinaire de ses séances sur la convocation et sous la présidence de M. Haurious, doyen. Etaient présents : MM. Hauriou, Campistron, Bressolles, Rouard de Card, Mérignhac, Fraissaingea, Mestre, Ebren, Declareuil, Thomas, Cézar-Bru, Magnol, Fliniaux, Perreau et DugarçonExcusé : M. Houques-FourcadeEn congé : M. Wallon et M. GheusiEn mission : M. PolinLe procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.M. Thomas est élu secrétaire, en remplacement de M. Fraissaingea, qui demande à être relevé de ses fonctions. M. le Doyen remercie M. Fraissaingea des bons et longs services qu'il a rendus à la faculté en qualité de secrétaire.M. le Doyen donne lecture d'une dépêche en date du 22 avril courant par laquelle M. le Ministre fait connaître qu'il a retardé la date des élections pour le renouvellement du Conseil supérieur de l'Instruction publique : le premier tour du scrutin aura lieu le 17 mai (au lieu du 14) et le second tour, s'il est nécessaire, le vendredi, 31 mai.Ordre du jour : I. Dispenses de droit d'inscription aux conférences facultatives Le nombre des étudiants payants permettant d'accorder huit dispenses, la faculté accorde la dispense aux 6 étudiants suivants qui l'ont sollicitée :MM. Séris, étudiant de 1ère annéeChansou, étudiant de 2e annéeBennet, étudiant de 3e annéeCassan, étudiant de 3e annéeRioufoh, étudiant de 3e annéeDuplan, étudiant en doctorat politiqueII. Avis à émettre sur le projet de substitution du système de notation en chiffres au système de notation par boules.M. le Doyen donne lecture de la dépêche ministérielle ci-après, en date du 26 mars :"Un certain nombre de Facultés de Droit ont émis le voeu que, pour les examens de licence et de doctorat, le système de notation en chiffres de 0 à 20 soit substitué au système de notation à boules.Je vous serais obligé de soumettre ce voeu à la Faculté de Droit de Toulouse et de l'inviter à en délibérer.Vous voudrez bien me transmettre sa délibération, en l'accompagnant de votre avis personnel." […] »

Abschrift : « […] M. le Doyen donne lecture à ses collègues du projet de résolution ci-après :La Faculté de Droit de Toulouse est d'avis de maintenir la notation aux examens par la système des boules pour les raisons suivantes :1°) Elle constate que l'un des reproches adressés à ce système est d'être "archaïque" et il ne lui paraît pas que le fait qu'une institution est ancienne constitue une raison décisive d'en demander la suppression ou la transformation : il y a, dans les facultés de Droit, d'autres institutions ou contenus archaïques, par exemple l'habitude que l'on a conservée de faire les cours et les examens en robe noire ou rouge ; faudra-t-il aussi supprimer cette habitude ?2°) Envisageant en elle-même la notation par le système des boules, la Faculté constate qu'il convient de distinguer dans tout système de notes données par un jury, la question de la notation elle-même et celle de la totalisation des notes.- Pour ce qui est de la totalisation des notes, on doit concéder que le système des chiffres est plus simple que celui des boules : les chiffres s'additionnent naturellement, tandis que les boules ne s'additionnent pas. Mais il a été remédié à cet inconvénient qu'ont les boules de ne pas s'additionner par des combinaisons légales de boules qui ne laissent planer aucune incertitude sur le résultat de l'examen. Que si ces combinaisons paraissent avoir été mal établies et si l'on estime qu'un candidat ne devrait pas être déclaré admissible avec deux rouges et une rouge-noire, rien n'est plus facile que de modifier la combinaison par une réglementation nouvelle. Il importe aussi de remarquer qu'au fond, la totalisation n'est pas tant une simple opération d'arithmétique qu'un moyen de constater la suffisance de l'examen : suffisance dans l'ensemble, qui se traduit par un total minimum de points ; suffisance sur chaque matière, qui se traduit par une note minimum pour chaque interrogation. Or, cette constatation peut se faire avec des boules aussi bien qu'avec des chiffres et l'on ne voit pas qu'à cet égard la notation par chiffres soit une nécessité- Pour ce qui est de la notation, il semble que le système des boules soit supérieur à celui des chiffres. Pour l'établir, il est besoin de rappeler un certain nombre de faits.D'abord, le fond de toute notation, ce sont des mentions que l'on peut ainsi énumérer : très mal, mal, passable, assez bien, bien : tous les autres modes de notation ne sont que des équivalences des mentions : la blanche veut dire "bien", de même que les notes 18 à 20 dans l'échelle de zéro à vingt veulent également dire "bien".Ensuite, il est bon de savoir qu'en pratique, le système des boules fonctionne avec des nuances qui proviennent de ce que chaque boule peut être considérée comme bonne ou mauvaise, comme forte ou faible, ou bien comme pure et simple. On donne une bonne blanche ou une petite blanche ou une blanche pure et simple, une bonne blanche-rouge ou une mauvaise blanche-rouge ou une blanche-rouge pure et simple ; chacune des cinq boules étant ainsi multipliée par trois nuances, on arrive à un total de quinze notes à la disposition de l’examinateur et c'est, en somme, comme s'il disposait d'une échelle de chiffres de 1 à 15, ainsi qu'il résulte du tableau suivant : […] »

| noire | mauvaise pure et simple atténuée |

très mal | 123 |

| rouge noire | mauvaisepure et simplebonne | mal | 456 |

| rouge | mauvaisepure et simplebonne | passable | 789 |

| blanche rouge | mauvaisepure et simplebonne | assez bien | 101112 |

Abschrift : « […] Il est vrai que dans la totalisation, les nuances de chaque boule disparaissent en ce qu'elles ne figurent pas dans le résultat : il n'y figure que des boules pures et simples, mais chacun sait que ces boules pures et simples du résultat sont obtenues dans la délibération du jury par la compensation des nuances ; une bonne blanche rouge et une mauvaise rouge font deux rouges ; ainsi, les nuances ont quand même leur efficacité.Or, et c'est le point sur lequel il convient d'insister, dans l'échelle des chiffres, il y a aussi des nuances, mais elles ne constituent pas, comme dans le système des boules un groupe organisé autour de la note pure et simple et elles ne jouent pas avec la même sûreté.Prenons, dans le tableau précédent, les nuances correspondant à la mention "passable", soit dans le système des boules, soit dans le système des chiffres et comparons-les.Dans le système des boules, le passable pur et simple est symbolisé par la boule rouge, mais, par comparaison avec la rouge pure et simple, s'établissent deux nuances qui sont la bonne rouge et la mauvaise rouge ; ces deux nuances sont faciles à établir soit par leur comparaison avec le pur et simple, soit par leur opposition entre elles ; avec la rouge pure et simple, elles constituent un groupe organisé de trois nuances, ayant un centre - Dans le système des chiffres, de zéro à 15, un groupe de trois chiffres correspond à la mention "passable", ce sont les chiffres 7, 8, 9, mais ce groupe n'est pas organisé, il n'y a pas de centre. Rien n'indique que 8 corresponde à la mention passable pure et simple et que 7 et 9 n'en soient que des nuances fortes ou faibles. Résultat, un flottement plus grand dans la notation, car rien ne dit qu'un examinateur ne prendra pas pour correspondance à passable 7, un autre 8, un autre 9, etc.Notre Tableau de concordance des boules nuancées avec les chiffres de 1 à 15 réduit à une question de mots la question de la substitution des chiffres aux boules, ce qui montre combien le changement proposé est stérile au fond, combien est oiseuse la discussion. Et en le constatant nous retournons en faveur de la tradition un argument que l'on prétend diriger contre elle. Notre système est archaïque : mais, à cause de cela même, nous en avons l'habitude, nous le connaissons, c'est un instrument que nous manions avec facilité et sûreté, qu'il y a donc avantage à garder plutôt que de recourir à un instrument nouveau, étant prouvé que cet instrument nouveau ne présente pas une supériorité certaine sur celui que nous avons façonné et perfectionné à la pratique. A la suite de cette lecture et après un échange d'observations, la Faculté se prononce par 13 voix contre 2 pour le maintien de la notation en boules.III. Avis à émettre au sujet de l'adjonction d'une épreuve écrite aux trois examens de licenceM. le Doyen donne lecture de la dépêche ministérielle ci-après en date du 28 mars 1912 :"J'ai été saisi du vœu suivant : Que des compositions écrites soient organisées dans les trois examens de licence de droit, étant bien entendu que l'épreuve écrite aura un caractère strictement éliminatoire et que le candidat ne pourra se présenter à aucune des deux parties de l'examen oral. […] »

Abschrift : « […] "A l'appui de ce voeu, les considérations ci-après mentionnées sont invoquées :1°) Les examens de droit sont les seuls pour lesquels il n'éxiste pas d'épeuves écrites d'admissibilité à l'examen oral ;2°) L'épreuve écrite fournit le meilleur moyen d'apprécier exactement la valeur des candidats.Je vous serai obligé de soumettre ce voeu à l'Assemblée de la Faculté de Droit de Toulouse et de l'inviter à en délibérer.Vous voudrez bien me transmettre sa délibération, en l'accompagnant de votre avis personnel." Un échange de vues a lieu à la suite de cette lecture et voici le résultat de la délibération :La Faculté de Toulouse adopte en principe l'introduction des compositions écrites dans les examens de licence (9 contre 6) aux conditions suivantes :1° Il y aura, dans chaque année, deux compositions écrites : l'une, sur le droit civil, l'autre, sur une autre matière de l'année tirée au sort (pour : 8 voix, contre : 3) 2° Chaque Faculté sera chargée de corriger les compositions de ses élèves et fera à cet effet un règlement intérieur ; en aucun cas, il ne saurait être question d'opérer la correction par une organisation interuniversitaire (unanimité)Vote de l'ensemble : 8 contre 7.L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à quatre heures.Le Secrétaire de l'Assemblée [signature de P. Thomas] Le Doyen-Président [signature de M. Hauriou] »