Les documents présentés ci-dessous sont en lien avec les articles accessibles ici.

On sait que la mobilisation des étudiants a laissé une place dans les amphithéâtres que les jeunes filles n’ont pas tardé à occuper. À l’image de ce qui se passe à l’arrière, dans les facultés, les témoignages de soutien aux combattants se multiplient, ainsi que les aides aux étudiants prisonniers de guerre. Pendant tout le temps de la guerre, les facultés doivent aussi régler la question de leurs étudiants étrangers ; à la fin de l’interminable conflit, elles accueilleront pendant quelques mois des étudiants étrangers démobilisés. Elles se prépareront surtout à retrouver leurs anciens étudiants, désormais anciens combattants.

Entre mobilisation et vie quotidienne

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.

Cet article de Georges Le Hir est un des rares témoignages de la vie quotidienne de l'université parisienne pendant la guerre. Dans ces lieux désertés où l'on compte les morts pour la France, l'heure est aux hommages, au patriotisme et à la sauvegarde de la nation. Malgré tout, certains professeurs s'inquiètent des conséquences de cette guerre sur une science à l'arrêt.

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.

Un exemple ici à Paris avec cette cérémonie organisée en l’honneur de la classe 1916 appelée sous les drapeaux.

![<em>[Portrait de Fernand Bastide.]</em>](/wp-content/uploads/cache/2018/11/Portrait-de-Fernand-Bastide/3470593509.jpg)

Source archives départementales de la Haute-Garonne, cote ADHG 3160W247, p. 283.

Né le 18 juillet 1891, Fernand Bastide obtient son doctorat en droit à Toulouse et devient avocat à la cour d’appel de Toulouse. Mobilisé en 1914, il est blessé le 13 mai 1915. Pendant sa convalescence, il est informé par une lettre du professeur Cézar-Bru que sa thèse (Étude théorique et critique de la délégation en droit pénal français et les commissions rogatoires) a été honorée d’une médaille d’argent par l’Académie de législation de Toulouse. Il retourne au front notamment dans l’Aisne en 1917 et la Somme en 1918. Attaché militaire au ministère de la Justice en janvier 1919, il poursuit sa carrière dans la magistrature et devient avocat général à Paris. Il décède le 24 novembre 1948.![<em>[Lettre d'Henri Lescure au doyen Hauriou]</em>, 1915.](/wp-content/uploads/cache/2018/11/Lettre-dHenri-Lescure-au-doyen-Hauriou-1915/2241302546.jpg)

Source archives départementales de la Haute-Garonne, cote ADHG 3160W248, p. 350.

Lettre d’un ancien étudiant de la Faculté de droit de Toulouse, Henri Lescure, contenue dans le dossier de Joseph Chal (1887-1914), qui porte à la connaissance du doyen Hauriou la mort de deux étudiants – Chal et Louis Salgues (1883-1914). L’information a ainsi circulé entre anciens de la faculté. Lescure donne des éléments d’informations sur leur scolarité universitaire à Toulouse.![<em>Discours lu au nom M. Hauriou, Doyen de la faculté de Droit de Toulouse [pour l'éloge de A. Muratet]</em>, 1914.](/wp-content/uploads/cache/2018/11/Discours-lu-au-nom-du-doyen-Hauriou-pour-leloge-de-A_-Muratet-1914/3846407203.jpg)

Source archives départementales de la Haute-Garonne, cote ADHG 3160W248, p. 89.

Brouillon manuscrit du discours relu, corrigé et complété par le doyen de la faculté de Droit de Toulouse, Maurice Hauriou, pour une allocution prononcée en mémoire d’Abel Muratet (1887-1917). Devenu docteur en droit le 20 juillet 1914, mention sciences politiques et économiques, Muratet a été tué le 23 octobre 1914.Transcription : « M. M. Le Livre d’or de La Faculté de Droit [ajouté : de Toulouse] s’allonge de plus en plus et déjà bien des noms y sont couchés. Aucun ne nous était plus cher que celui d’Abel Muratet. Il nous rappelait beaucoup plus qu’un bon élève brillant. Il nous rappelait le charme de la jeunesse car si un enfant jamais un adolescent eût du charme, de la séduction et, autour de lui, comme une atmosphère d’affectueuse sympathie, c’est bien celui-là. Si la mort l’eût traîtreusement atteint en pleine paix, nous eussions célébré ses succès scolaires et nous eussions dit la perte que faisaient en lui les carrières juridiques. Mais que sont signifient les carrières devant une implacable guerre qui couche pêle-mêle dans la fosse des hommes de tous les métiers, de toutes les professions, de tous les ministères, de toutes les vocations ! Voilà que l’étudiant en droit, l’avocat, l’avoué, le notaire accomplissent leur sacrifice à côté du médecin, du prêtre, de l’instituteur, de l’ouvrier, du laboureur ! Il n’y a plus de professions, puisqu’elles sont toutes confondues devant la patrie comme devant la mort. Abel Muratet, ce dont la Faculté de Droit est fière, au même titre que tes vos parents qui pleurent, c’est d’avoir fait de toi [surchargé : vous] un Français ! Tu as Vous avez exprimé le meilleur de toi vous-même, le fond de ton votre cœur dans tes [surchargé : vos] gestes de soldat, tu as [surchargé : Vous avez] été l’un des « Saints de France » tu vivras [surchargé : vous vivrez] dans notre légende dorée ! [Ajouté d’un seul trait de plume, de la main du doyen Hauriou] Étudiant Muratet ! Adjudant Muratet ! Votre âme à qui nous adressons notre adieu, ne se souvient plus des tristes livres, elle s’élance dans les plis glorieux du drapeau ! C’est de là qu’avec les âmes des autres martyrs elle nous écoute en frémissant ; Les trois couleurs en sont vivifiées et de leur déploiement descend sur nous une consolation et une paix parce que votre sacrifice nous a mérité la victoire. Adieu, cher enfant et merci ! »

![<em>Du front [Lettre de Sébastien Bach au doyen Maurice Hauriou]</em>, 17 juillet 1917.](/wp-content/uploads/cache/2018/11/Lettre-de-Sébastien-Bach-au-doyen-Maurice-Hauriou-Du-front-le-17-juillet-1917-_1/3823444217.jpg)

Source archives départementales de la Haute-Garonne, cote ADHG 3160W247, p. 296-299.Document numérisé consultable ici.

Cette lettre est l’unique témoignage conservé dans les dossiers d’étudiants rassemblés par la faculté de droit de Toulouse pour la confection du Livre d’or. Le 12 juillet 1917, écrivant au doyen Hauriou pour accuser « réception de la somme de 10f, abonnement 1917-18 à l’Echo du Boyau » et le remercier « de la part […] de la rédaction tout entière », il se livre à un tour d’horizon de la situation intérieure et extérieure : effets de l’entrée en guerre des Etats-Unis sur le moral des Français, allusions aux mutineries de soldats refusant de monter en ligne après la catastrophique offensive Nivelle, mouvements de grève et manifestations à l’arrière, essoufflement supposé de l’esprit offensif allemand, révolution et effondrement militaire russes.![« [Lettre de Léon Julia, licencié en droit, au doyen Larnaude, du 5 décembre 1914] », <em>Procès-verbal de l'assemblée de la faculté</em>, séance du 10 décembre 1914.](/wp-content/uploads/cache/2018/11/Lettre-de-Léon-Julia-licencié-en-droit-au-Doyen-Larnaude-du-5-décembre-1914-Procès-verbal-Assemblée-de-la-faculté-séance-du-10-décembre-1914/505872381.jpg)

Source Archives nationales, cote AJ/16/1799.

Cette lettre d’un étudiant mobilisé adressée au doyen de la faculté de droit de Paris, Ferdinand Larnaude, est un éloquent témoignage du patriotisme qui anime la plupart des jeunes hommes de la faculté de droit de Paris et de leur adhésion à cette guerre déclarée à l’ennemi allemand.Transcription : « "Monsieur le Doyen, En mon dépot de Langres où, blessé une première fois, j'attends mon départ, j'ai lu dans "l'Echo de Paris" l'adresse de nos jeunes camarades les étudiants en droit de la "Revanche" Vous permettrez bien qu'à mon tour et au nom de quelques anciens étudiants de la Faculté de Paris je me joigne à leur protestation. Nous aussi, ceux qui sommes sous les drapeaux nous nous somme indignés en voyant nos ennemis fouler aux pieds les principes les plus sacrés du droit, tant de cynisme nous a revoltés et nous avons puisé dans notre indignation même une force nouvelle. Ne combattons nous pas pour la France et pour notre idéal ? Gens de loi de demain nous étions destinés à défendre le droit, nous sommes dans notre rôle, nous le d"fendons par les armes contre la plus monstrueuse des attaques Voilà ce que nous tenions à vous dire, Monsieur le Doyen, et ce que vous pouvez répéter en notre nom à ceux qui nous ont remplacé sur les bancs des amphithéâtres. Nous sommes de cœur avec eux. Ce fut toujours l'honneur de la Faculté de Droit de Paris d'être à la tête de tous les mouvements patriotiques ; elle identifiait la France et la civilisation. Jamais elle n'a manqué à sa tache et quand est venue la guerre tous ses étudiants ont répondu : Présent ! Comme il serait glorieux le livre où seraient inscrits en lettres de sang les noms de ceux d'entre nous qui ont déjà donné leur vie pour la Patrie et la Justice Les étudiants de "la Revanche" ont continué la tradition ; nous les en remercions profondément et c'est pour témoigner de notre gratitude que mes camarades ont décidé de joindre notre protestation à la leur. Veuillez agréer, Monsieur le Doyen l'hommage de nos sentiments respectueux. Signé Léon Julia." La faculté charge Mr le Doyen de répondre à Mr Julia dont la lettre sera insérée au procès-verbal de la séance. »

![<em>La faculté de droit. Un amphithéâtre pendant un cours.</em> [<em>Cours de Truchy</em>], juin 1917.](/wp-content/uploads/cache/2018/11/Photo-amphithéâtre-cours-Truchy-juin-1917-BDIC_VAL_354_046/1468411711.jpg)

Source La Contemporaine, cote VAL 354/046.

Une partie des étudiants, démobilisés ou trop jeunes, continuent à suivre les cours des facultés de droit françaises. Cette photographie nous montre l'un de ces cours à la faculté de droit de Paris, celui d’économie politique du professeur Henri Truchy. Dans cet amphithéâtre clairsemé, nous remarquons la présence des femmes.![<em>La faculté de droit. Un amphithéâtre pendant un cours.</em> [<em>Cours de Truchy</em>], juin 1917.](/wp-content/uploads/cache/2018/11/Photo-amphithéâtre-cours-Truchy-juin-1917-BDIC_VAL_354_048/4110963274.jpg)

Source La Contemporaine, cote VAL 354/048.

Source bibliothèque Cujas, cote ARCHIVES 292-4.

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.

![« L'Union des professions libérales. [Ouverture du restaurant l'<em>Étoile bleue</em>], <em>Le Temps</em>, 54<sup>e</sup> année, n° 19500, jeudi 26 novembre 1914.](/wp-content/uploads/cache/2018/11/Le-Temps-54e-année-numéro-19500-jeudi-26-novembre-1914-LUnion-des-professions-libérales-ouvre-restaurant-Etoile-Bleue/181664025.jpg)

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.

À l’arrière, les conditions de vie de la population se détériorent. Pour faire face à cette période de restriction, l’ « Union des professions libérales » ouvre à Paris un restaurant solidaire proposant des repas à 50 centimes.

Source La Contemporaine, cote VAL 385/076.

Ici, nous pouvons voir une photographie du restaurant parisien L'étoile bleue évoqué dans le précédent document. Les étudiants, eux-aussi concernés par l’appauvrissement général, fréquenteront ce lieu régulièrement.

Source Ville de Paris / BHVP / Roger-Viollet, cote 1-AFF-001030.

Les étudiants des facultés de droit françaises non mobilisés s’investissent aussi dans l'effort de guerre. Un exemple ici avec l’organisation d'un événement au Trocadéro en soutien aux victimes de la guerre.

Source Bibliothèque royale de Belgique

Autre exemple de mobilisation des étudiants à l'arrière, avec cette fois les étudiants belges exilés à Paris qui organisent une kermesse pour lever des fonds pour leurs compatriotes mutilés.

Source www.babordnum.fr / Bibliothèque numérique des Universités de Bordeaux.

Document numérisé consultable ici.

Source Collection privée.

Une autre conséquence de l'afflux des étudiantes dans les facultés est la multiplication des maisons des étudiantes qui voient le jour dans les différentes villes universitaires de province. Cette photographie nous montre celle de Bordeaux créée en 1932.

Le cas des étudiants étrangers

Source Ville de Toulouse, bibliothèque municipale de Toulouse-Rosalis, cote P5279.

Annonce d'un match de rugby à Toulouse entre une équipe d'étudiants étrangers et une d'étudiants français.

Archives nationales, cote AJ/16/1799.Document numérisé consultable ici.

Ces rapports nous montrent la réflexion menée sur le régime scolaire des étudiants étrangers, révélant une volonté de proposer un cursus adapté et attractif sans que celui-ci en soit dévalué.

Source bibliothèque Cujas, cote 51.178-18.

Émue par le triste sort des combattants serbes, éprouvés par leur terrible retraite de l'hiver 1915 face à l'armée autrichienne, la France accueille en masse les ressortissants de cette nation alliée. Nombre d’entre-eux sont jeunes et reçus dans les différentes écoles et universités du pays. À l’usage de ces étudiants et lycéens serbes répartis dans diverses villes françaises, le Comité franco-serbe publie de 1916 à 1918 une revue intitulée La Patrie serbe qui publie des articles sur l’histoire et l’ethnologie de la Serbie, des contes, des nouvelles, des poèmes, ainsi que des informations sur les groupements serbes en France et des hommages aux soutiens et amis français de la Serbie

Les étudiants en droit au combat

![<em>[Fiche matricule de Pierre Aulois]</em>, 30 mars 1920.](/wp-content/uploads/cache/2019/11/Fiche-matricule-de-Pierre-Aulois_-FRAD069_12_1RP_001196_0668/4205591358.jpg)

Source Archives départementales du Rhône, cote 1RP 1196.

![<em>[Portrait photographique de Paul Lintier en uniforme militaire]</em>](/wp-content/uploads/cache/2019/11/Portrait-photographique-de-Paul-Lintier-en-uniforme-militaire-Archives-municipales-de-Lyon-Fonds-Paul-Lintier-28-II6-et-28-II7/348109025.jpg)

Source Archives municipales de Lyon, Fonds Paul Lintier, cotes 28 II6 et 28 II7

Né le 13 mai 1893, Paul Lintier est le fils du maire de Mayenne. Il fait ses études à la faculté de droit de Lyon où son oncle Edouard Lambert est professeur. Pendant son parcours estudiantin, Paul Lintier nourrit des aspirations littéraires. Lorsque la guerre éclate, il devance l'appel et part au front. Il voit dans cet évènement l'occasion d'exercer et révéler son talent. Ses notes prises sur le vif donneront lieu à la publication de deux ouvrages que l'on retrouve à la suite de ce portrait.Le 15 mars 1916 Paul Lintier est tué par un éclat d'obus. Bien qu'elles ne connurent pas le succès de celles de Dorgelès, Barbusse ou Genevoix, ses œuvres ont fait de lui un écrivain remarqué.

À Lyon, une rue a été baptisée à son nom.

Source numelyo.bm-lyon.fr / Bibliothèque municipale de LyonDocument numérisé consultable ici.

Ma pièce est le récit instantané de la guerre vécue par Paul Lintier au sein du 44e régiment d'artillerie de campagne où il est affecté. Publié le lendemain de sa mort, l'ouvrage est sélectionné pour le prix Goncourt qui couronnera cette année là un autre livre de guerre : Le feu d'Henri Barbusse. Néanmoins, les qualités littéraires de Paul Lintier et la force de son témoignage sont reconnues par ses pairs, le livre obtient le prix Montyon de l'Académie française. Dans la préface de l'œuvre, l'écrivain Edmond Haraucourt s'exprime en ces termes : "Aucune littérature, ni fiction, ni éloquence, ni lyrisme mais un perpétuel accent de vérité, une simplicité grandiose".

Traduction espagnole de Ma piece.

Source Archives privées

Publié en 1917, le second livre de Paul Lintier, Le tube 1233, est fait de notes trouvées sur son corps. L'aspect est plus brut encore que dans Ma pièce qui avait pu être retravaillé. Mais les impressions spontanées de l'auteur semblent ici avoir pris du premier coup leur forme littéraire définitive.À la sortie du livre, Marcel Audibert écrira dans le journal Le Crapouillot : "Il forme avec Ma Pièce un admirable diptyque… Il y avait dans Ma Pièce un bel enthousiasme juvénile... Le Tube 1233 est un livre plus grave, bien plus grave..." Une gravité que l'on retrouve dans ce passage du manuscrit du Tube 1233, à la date du 8 janvier 1916, violemment critique à l’égard des autorités tant civiles que militaires. Il a été coupé en vue de la publication.

Transcription :« Bélivier était un beau soldat. On eut dit qu’il se croyait invulnérable. Mais peut-être cette insouciance sous le danger n’était-elle que l’effet d’une maîtrise parfaite de soi. Et voilà. Quinze mois de danger sans la moindre écorchure et la mort foudroyante, ce soir. Ah, est-ce qu’elle ne finira pas cette boucherie ? Nous en sommes tous las, terriblement las. Et puis de terribles rancœurs s’amassent. Si nous n’avons pas la victoire après tout ce courage, tant de misères consenties, c’est que nous avons été gouvernés par des incapables. Depuis un an les alliés se sont heurtés aux fronts ennemis avec une incroyable incoordination. Et chez nous ! Peut-on admettre que la responsabilité des gouvernants soit autre qu’une responsabilité capitale ! Les hommes qui décident de nos vies, s’ils se sont montrés incapables, tranquillement vont planter [...] »

Transcription :« [...] leurs choux ! Planter leurs choux ! Nos pères agissaient autrement et ils eurent d’autres hommes. Au lieu de perspectives horticoles, ils faisaient voir aux hommes qui prenaient dans leurs mains les destinées de la République, la grande ombre de la guillotine. Certes nos gouvernants sont des hommes de bonne volonté. Comme on dit, ils font leur possible. Mais il faudrait que l’angoisse du définitif les décidât précisément à faire l’impossible, qu’ils aient du génie ou qu’ils meurent. Oui, quand nous reviendrons, nous parlerons haut. Nous ferons taire les eunuques. Il faudra qu’on nous dise pourquoi c’est en juin 1915 qu’on découvrit qu’il fallait des canons et des munitions. Il faudra qu’on nous explique cette expédition d’Orient, cette lamentable expédition d’Orient, cette boucherie. Nous saurons si elle est le fait de traitres ou d’imbéciles. Et les uns comme les autres sont dignes de mourir ! »

Source site du journal Le Temps https://www.letempsarchives.ch/

Voici un article de la Gazette de Lausanne du 17 décembre 1917 où le chroniqueur littéraire Virgile Rossel rend un vibrant hommage à Paul Lintier dont il déplore le destin tragique. Il fait une présentation élogieuse de son œuvre et des qualités littéraires du jeune auteur qui a su restituer tout en sobriété et poésie l'horreur de la guerre.![<em>[Portrait photographique de René Lambert en uniforme militaire].</em>](/wp-content/uploads/cache/2019/11/Portrait-photographique-de-René-Lambert-en-uniforme-militaire-Archives-départementales-du-Rhône/1883820580.jpg)

Source Archives départementales du Rhône

Fils aîné du professeur Edouard Lambert, René Lambert est un étudiant de la faculté de droit de Lyon lorsqu'il est appelé sous les drapeaux en 1916. Comme son cousin, Paul Lintier, et nombre de ses camarades, il n'en reviendra pas. En juin 1918, il est porté disparu.Ses carnets de route, dans lesquels il consignait son expérience de la guerre, ainsi que sa correspondance, constituent un témoignage éclairant sur le vécu des étudiants au sein de l'armée. Nous vous en proposons des extraits à la suite de ce portrait.

![« [Retour de permission] », <em>Carnet de route de René Lambert</em>, 18 novembre 1916.](/wp-content/uploads/cache/2019/11/Retour-de-permission-extrait-du-carnet-de-route-de-René-Lambert/2212137405.jpg)

Source archives privées de la famille Lambert, en cours de versement aux Archives départementales du Rhône.

L'extrait du carnet de René Lambert suivi de sa lettre à ses parents constituent un témoignage représentatif de ce que pouvaient ressentir certains étudiants-soldats pendant la guerre.Condamnant les discours enjoliveurs de ceux restés à l'arrière, René Lambert dépeint la triste réalité de son quotidien dans l'armée. En plus de souffrir de la dureté des conditions et de l'abrutissement de ses tâches journalières, sa différence sociale semble l'isoler. Ses livres de droit et ses examens, comme un fil le raccordant à sa vie civile et intellectuelle dont il est nostalgique, sont la seule chose qui l'anime.

Transcription : « … Romain, 14 novembre (1916) Je rentre aujourd’hui de permission. Ce n’est pas très amusant, surtout que je ne regrette pas le mauvais emploi de ma permission. Comme mes parents ont été rudement surpris de me voir ! Je les avais bien prévenu que je ne tarderais pas à aller en permission, mais je ne leur avais pas écrit le jour de mon apparition. Mon frère l’avait dit, le matin de mon arrivée, que je m’amènerai probablement le soir. Personne n’avait attaché d’importance à cette prophétie. C’est court, neuf jours de permission. On a juste le temps de goûter à ses anciens plaisirs, de se retremper dans la vie familiale. Mais on n’ose pas s’y habituer : on a l’impression que c’est trop instable. On se sent comme en voyage. D’ailleurs à Lyon, je ne retrouve aucun de mes anciens camarades. La rue de la République que j’aimais tant faire auparavant n’offre pour moi aucun intérêt. Les premiers jours, je n’y retrouve aucune figure connue, comme à la Faculté, à l’A.G. (Association générale des Etudiants), les types que je rencontre sont pour moi presque tous des inconnus. Je suis très heureux d’avoir rencontré un type que j’avais un peu connu au lycée ; Crozier, à l’heure actuelle aspirant au 133e d’infanterie. Nous causons avec lui des anciens camarades. C’est avec un peu de regret que nous constatons qu’ils sont presque tous embusqués. Ce qui est triste, c’est la mentalité des gens que la guerre n’atteint ni dans leurs intérêts, ni dans leurs affections. Une dame qui dînait l’autre jour à la maison ne nous a-t-elle pas servi cette phrase...[...] »

![« [Retour de permission] », <em>Carnet de route de René Lambert</em>, 18 novembre 1916 (fin).](/wp-content/uploads/cache/2019/11/Retour-de-permission-extrait-du-carnet-de-route-de-René-Lambert_2/1632002290.jpg)

Transcription : « [...] « c’est curieux, notre ami P… qui est dans les automobiles a dit qu’il y avait des fantassins qui étaient très heureux d’être dans les tranchées. » Il est malheureux que les boniments des bourreurs de crâne à la Barrès prennent de cette façon. Les gens de l’intérieur se font trop souvent une idée absolument extraordinaire de la guerre. Je lui ai répondu que si la guerre durait, c’était la faute aux fantassins qui ne s’étaient jamais trouvés aussi heureux. Ce n’était pas très fort. Je ne sais pas si elle a compris. Mes derniers jours de permissionnaire se sont passés à faire des ballades (sic) avec ma marraine d’élection. Malheureusement, lundi matin il m’a fallu partir. C’est triste. Mes parents sont venus m’accompagner jusqu’à la gare. Mais je les ai prié de partir avant. C’est vraiment trop long et trop triste, ces adieux. Il vaut mieux brusquer un peu. Puis ça et le voyage de retour dans le train de permissionnaires, plein mais bien morne. Je n’ai songé durant tout le voyage qu’à me faire évacuer et le plus tôt possible. C’est bête de ne pas réagir plus fort. Seveux, la gare régulatrice, me rappelle déjà le front avec sa tour, ses baraques en bois où l’on débite du mauvais vin et diverses saletés comestibles. A Bayon, le cafard devient intense. On débarque à deux heures. Il bruine. Rien n’est ouvert, pas un café, pas un cantonnement. Pour attendre le matin, je me couche sur la banquette d’un camion. Il fait froid. 18 novembre Vraiment, j’ai toujours un peu le cafard. D’ailleurs, ce n’est pas la vie véritablement abrutissante que nous menons ici qui pourrait me le faire passer. Je n’ai en particulier rien à faire comme fourrier. Je suis resté ici soi-disant pour me mettre au courant ; en réalité je passe mes journées à écrire, à (un mot illisible) et à fumer d’innombrables cigarettes. Je me mets à boire du vin, sans grand plaisir d’ailleurs, mais j’y suis obligé pour ne pas me distinguer. C’est l’abrutissement presque complet. »

![<em>[Lettre de René Lambert à ses parents]</em>, 25 janvier 1918.](/wp-content/uploads/cache/2019/11/Lettre-de-René-Lambert-à-ses-parents-du-25-Janvier-1918/1837004417.jpg)

Transcription : « Le 25 janvier 1918 Mes chers parents, Ma vie aux tranchées est heureusement si calme que je n’ai absolument rien à vous raconter. Le communiqué météorologique est excellent pour aujourd’hui : beau temps sur toute la ligne, on dirait une journée de printemps. Avec cela la nuit un splendide clair de lune qui facilite le travail. Les Boches d’autre part sont très calmes et n’envoient guère de projectiles qu’en arrière : cela permet de sortir dans le boyau et de respirer un peu. Car l’air de la sape est infect. L’eau qui tombe du toit a délayé la terre du fond en une vase infecte qui pue horriblement : ajoutez à cela 40 hommes qui vivent là-dedans et vous pouvez avoir une idée du parfum qui s’exhale : c’est loin de valoir ceux de Cotty (sic) ou de Bichara.[...] »

![<em>[Lettre de René Lambert à ses parents]</em>, 25 janvier 1918 (fin).](/wp-content/uploads/cache/2019/11/Lettre-de-René-Lambert-à-ses-parents-du-25-Janvier-1918_2/1962009408.jpg)

Transcription :« [...] J’ai presque fini l’étude de mon bouquin de droit civil. J’espère en être quitte à la fin du mois. Malheureusement, s’il se passe encore longtemps avant que je ne puisse me présenter à l’examen, et surtout si cette période est assez agitée, j’ai bien peur qu’il me faille une sérieuse révision avant de pouvoir me présenter. J’espère avoir mon bouquin de droit romain lorsque je serai au repos, comme cela je pourrai immédiatement l’entamer. J’ai reçu le Casanova et aussi le pâté de foie gras auquel j’ai déjà presque achevé de faire un sort. Merci bien. Bons baisers à tous, René Lambert »

Source Collection privée

Ce portrait de Raymond Cottineau, étudiant de la faculté de droit de Bordeaux, est celui présenté dans son ouvrage posthume intitulé Le Beau Sacrifice, paru en 1915. Ce court recueil de 78 pages réunit les quelques poèmes que le jeune homme écrit lors de sa convalescence à l'hôpital de Parthenay après avoir été blessé en 1914. Dans Bleu horizon : pages de la Grande Guerre, l'écrivain Roland Dorgelès souligne son testament amer : "J'avais mieux dans le coeur".

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France. Document numérisé consultable ici.

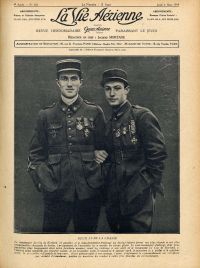

Karl Le Coq de Kerland et Marius Ambrogi se sont rencontrés pendant le conflit au sein de l'escadrille N90. Le premier totalisant 7 victoires et le second 14, les deux hommes accèdent tous deux au statut d'« As » de l'aviation française. Ils sont ici présentés en 1919 à la une de la revue hebdomadaire intitulée La Vie Aérienne qui, comme de nombreux autres titres, atteste de la popularité dont jouissent ces chevaliers du ciel à partir du conflit. De manière presque indécente, la légende du journal souligne : « La signature de l'armistice les a arrêtés en pleine gloire ».![« [Nécrologie de André Goubet] », <em>Bulletin des réfugiés de Nord</em>, 2 décembre 1916.](/wp-content/uploads/cache/2019/11/Nécrologie-André-Goubet-dans-Bulletn-des-réfugiés-de-Nord-du-2-décembre-1916/1088711268.jpg)

Les étudiants-soldats américains

Source SCD de Toulouse-1-Capitole, bibliothèque de l'Arsenal, cote Res 400532.

À partir de 1919, l'université de Toulouse accueille 1 200 soldats américains à l'initiative de l’American University Union, de l’Young Men’s Christian Association en lien avec l’Office national des universités et des écoles françaises. Dès le 19 mars, ils publient le premier numéro de leur journal. Il connaît un succès certain. Son tirage dépasse rapidement le nombre des étudiants américains présents dans la ville et la forte augmentation des exemplaires imprimés laisse deviner la large réception d’une telle publication. Ainsi le troisième numéro est publié à 4000 exemplaires et les derniers numéros à 15000 exemplaires. Cette publication prend fin avec le 14e numéro le 30 juin 1919.

Source SCD de Toulouse-1-Capitole, bibliothèque de l'Arsenal, cote Res 400532.

Ce numéro mêle des articles en américain et en français avec notamment une « histoire de l’Amérique depuis sa fondation ». Il rend compte de l’activité des soldats-étudiants qui visitent le Sud de la France (Lourdes). Le recteur de l’université, Jacques Cavalier (1914-1922), précisait, dans le premier numéro du journal, que ce séjour universitaire devait aussi permettre la découverte de la France et de ses habitants.

Source SCD de Toulouse-1-Capitole, bibliothèque de l'Arsenal, cote Res 400532.

Ce numéro contient la reproduction du discours prononcé le 23 avril 1919 par le président Woodrow Wilson à la Conférence de paix de Paris définissant « the right of the world to peace ».

Source SCD de Toulouse-1-Capitole, bibliothèque de l'Arsenal, cote Res 400532.

La Une du journal représente la République saluant et remerciant un soldat américain. On y retrouve, comme dans les autres numéros, des rubriques littéraires, chroniques sportives, informations générales, compte rendu d’excursions et dessins.

Source SCD de Toulouse-1-Capitole, bibliothèque de l'Arsenal, cote Res 400532.

Le recteur de l’Université de Toulouse, Jacques Cavalier (1914-1922), au moment de l’accueil des soldats-étudiants, avait émis le vœu d’une « collaboration [universitaire] plus suivie » entre les deux pays. Le dernier numéro du journal, publié le 30 juin 1919, présente sur sa couverture le symbole de la relation franco-américaine qu'est la statue de la liberté. Il contient un portrait du doyen Hauriou ainsi que les noms et les photos des Américains (dont ceux à la Faculté de droit) ayant séjourné à Toulouse pendant près de trois mois.![« [Organisation de cours pour les étudiants américains] », <em>Assemblée de la faculté de droit de Paris</em>, séance du 26 novembre 1918.](/wp-content/uploads/cache/2018/11/Organisation-cours-pour-étudiants-américains-Assemblée-de-la-Faculté-de-droit-de-Paris-séance-du-26-novembre-1918/3356025680.jpg)

Source Archives nationales, cote AJ/16/1799.

La faculté de droit de paris accueille elle-aussi des étudiants-soldats américains. Ce rapport de séance de l'assemblée de la faculté est un des premiers documents où il est fait mention de leur arrivée.

Transcription : « M. le Doyen fait connaître à l'Assemblée qu'il a répondu à la lettre de M. le Recteur relative à un projet de cours qui seraient faits en anglais, pour les étudiants américains, qu'il n'était pas possible d'organiser des cours de ce genre à la Faculté mais qu'il pourrait y avoir des conférences faites en français, avec explications en anglais. MM. Bourcart, Lévy-Ullmann, de Lapradelle, Collinet, seraient en mesure, la cas échéant, de faire des conférences de ce genre.

En ce qui concerne l'arrivée des étudiants étrangers à la Faculté, M. le Doyen pense qu'il faudra organiser des patronages à leur intention.

On devra s'occuper des étrangers plus qu'on ne l'a fait jusqu'à ce jour. Au sujet des cours-conférences projetés sur la législation de la guerre »

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.Document numérisé consultable ici.

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.Document numérisé consultable ici.

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.Document numérisé consultable ici.

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.

La presse quotidienne se fait également l’écho de cette nouvelle amitié franco-américaine. En voici un exemple avec cet article sur une fête organisée par l’Association des étudiants de Paris en l’honneur des étudiants américains. On note la présence à cet événement de plusieurs personnalités telles que Ferdinand Larnaude.

Les étudiants prisonniers

Sur les millions de soldats qui sont faits prisonniers au cours de la Première Guerre mondiale, une part non négligeable de ceux-ci sont des étudiants, mobilisés ou engagés volontaires. Assez tôt durant la guerre, et jusqu’à sa fin, des aides de diverses formes sont mises en place afin de leur apporter une assistance tant intellectuelle que matérielle.

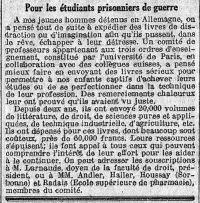

Source Bibliothèque royale de Belgique

Parmi les premiers à tenter d'organiser une aide pour les étudiants prisonniers, figurent leurs familles, mais aussi leurs camarades d'étude. Un exemple ici dés le printemps 1915 avec les démarches entreprises par les étudiants de l'Université libre de Bruxelles.![« [Gestion de l'aide aux étudiants prisonniers confiée au doyen Ferdinand Larnaude] », <em>Registres de délibérations du Conseil de l'Université de Paris</em>, séance du 25 octobre 1915.](/wp-content/uploads/cache/2018/11/Gestion-aide-aux-étudiants-prisonniers-confiée-à-Larnaude-Conseil-de-l’Université-Séance-du-25-octobre-1915-AJ-16-2589_1/260104923.jpg)

Source Archives nationales, cote AJ/16/2589.

L’Université de Paris, après des sollicitations d’étudiants français prisonniers en Allemagne, engage des négociations avec les universités suisses pour mettre en place une forme de patronage moral, intellectuel et une assistance matérielle. Ce soutien permet aux étudiants prisonniers d’envisager une forme de poursuite d’études, dans la mesure compatible avec leur situation. Il perdure tout au long de la guerre. La délibération présentée ici marque une étape fondamentale dans la construction de cette assistance avec la mise en place de l’Œuvre universitaire des étudiants prisonniers de guerre. Organisée en comités, celui de Paris est présidé par le doyen de la faculté de Droit, Ferdinand Larnaude, à qui l’on confie le soin d’organiser les relations avec les divers comités suisses.![« [Gestion de l'aide aux étudiants prisonniers confiée au doyen Ferdinand Larnaude] », <em>Registres de délibérations du Conseil de l'Université de Paris</em>, séance du 25 octobre 1915 (fin).](/wp-content/uploads/cache/2018/11/Gestion-aide-aux-étudiants-prisonniers-confiée-à-Larnaude-Conseil-de-l’Université-Séance-du-25-octobre-1915-AJ-16-2589_2/4272771513.jpg)

Source Archives nationales, cote AJ/16/2589.

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.

L’Œuvre universitaire des étudiants prisonniers de guerre est définitivement constituée le 19 décembre 1915 et s’organise de la façon suivante : le comité de Paris reçoit des Suisses les listes de demandes d’ouvrages recueillies dans les camps allemands, expédie ces livres aux comités suisses qui se chargent de les transmettre aux prisonniers. Pour assurer cette mission, un appel au don, sous forme de souscriptions ou d’envois de livres, est lancé pour soutenir l’association. Nous en trouvons un exemple ici.

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.

Juridiquement considérés comme des prisonniers, les internés en Suisse sont ces « moindre blessés » dont l’état est susceptible de s’améliorer par un séjour sur le territoire helvétique. Pour combattre leur oisiveté, ils sont invités à trouver une activité. A cette fin, les universités suisses ouvrent leurs portes aux étudiants intéressés, à condition de justifier de leur bagage universitaire.Cet article d’Antoine Rougier, professeur à la Faculté de droit de Lausanne, présente les dispositions prises par les universités suisses, pour les étudiants internés, afin de faciliter l’achèvement de leur cursus et la reconnaissance de leur formation. C’est ainsi qu’en 1918 l’université de Lausanne peut proposer aux internés français un cycle complet de cours pour les trois années de licences en droit grâce aux équivalences, et à l’organisation d’un enseignement et d’examens conformes au programme français.

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.

Alors que l’Œuvre universitaire a déjà dépensé, depuis 1915, 60 000 francs pour l’acheminement de 20 000 ouvrages, elle poursuit encore en 1918 son entreprise de soutien aux étudiants prisonniers en Allemagne et lance en mars un nouvel appel aux dons dans la presse dont nous trouvons une illustration ici.

Source Bibliothèque royale de Belgique

Cet article relate le discours d'Octave Maus, attaché à la Légation de Belgique, lors d'une cérémonie avant le départ de Suisse d'un contingent d'étudiants belges et français, pris en charge alors qu'ils y étaient internés. Exprimant sa fervente reconnaissance, Maus émet l'espoir que ces échanges forgés dans la guerre puissent augurer de nouvelles relations entre universités une fois la paix revenue.

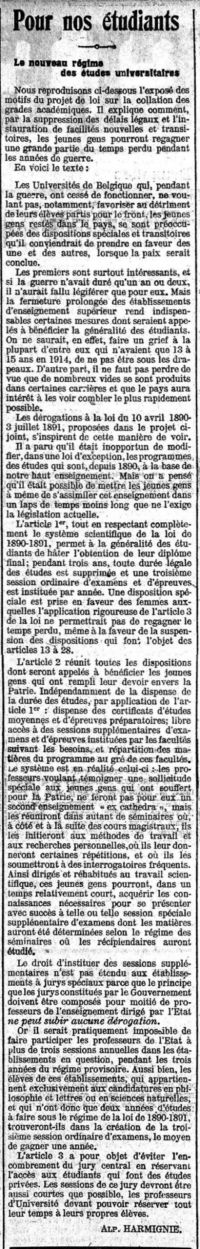

La démobilisation : un cadre légal et des questionnements

![« [Question au ministre sur les dispositions prises pour la scolarité des étudiants des classes 1918 et antérieures, 26 mars 1918] », <em>Journal officiel de la République française</em>, 27 mars 1918.](/wp-content/uploads/cache/2018/11/Question-au-ministre-sur-la-scolarité-des-étudiants-de-la-classe-1918-et-antérieure-26-mars-1918-Journal-officiel-de-la-République-française-du-27-mars-1918/2447101081.jpg)

![« [Question au ministre sur les dispositions prises pour la scolarité des étudiants des classes 1918 et antérieures, 26 mars 1918] », <em>Journal officiel de la République française</em>, 27 mars 1918 (fin).](/wp-content/uploads/cache/2018/11/Question-au-ministre-sur-la-scolarité-des-étudiants-de-la-classe-1918-et-antérieure-26-mars-1918-Journal-officiel-de-la-République-française-du-27-mars-1918_2/4026432767.jpg)

![« [Rapport et mesures en faveur des étudiants mobilisés des classes 1917 et antérieures, 10 janvier 1919] », <em>Journal officiel de la République française</em>, 16 janvier 1919.](/wp-content/uploads/cache/2018/11/Décret-du-10-janvier-1919-sur-la-scolarité-des-étudiants-sous-les-drapeaux-Journal-officiel-de-la-République-française-du-16-janvier-1919/1842100386.jpg)

![« [Rapport et mesures en faveur des étudiants mobiliés des classes 1917 et antérieures, 10 janvier 1919] », <em>Journal officiel de la République française</em>, 16 janvier 1919 (suite).](/wp-content/uploads/cache/2018/11/Décret-du-10-janvier-1919-sur-la-scolarité-des-étudiants-sous-les-drapeaux-Journal-officiel-de-la-République-française-du-16-janvier-1919_2/2337832884.jpg)

![« [Rapport et mesures en faveur des étudiants mobiliés des classes 1917 et antérieures, 10 janvier 1919] », <em>Journal officiel de la République française</em>, 16 janvier 1919 (fin).](/wp-content/uploads/cache/2018/11/Décret-du-10-janvier-1919-sur-la-scolarité-des-étudiants-sous-les-drapeaux-Journal-officiel-de-la-République-française-du-16-janvier-1919_3/3408451499.jpg)

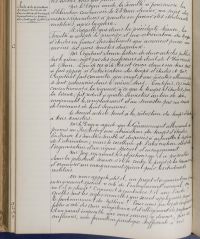

Source Bibliothèque royale de Belgique

En Belgique également la question de l’organisation des études après la guerre, accentuée par la fermeture des universités depuis 1914, constitue une préoccupation importante. Cet article de décembre 1918 expose le contenu du projet de loi prévu pour y répondre. Comme en France, l’objectif principal est de permettre aux étudiants de rattraper le temps de la guerre, et donc de pouvoir obtenir leurs diplômes plus rapidement, essentiellement en ajoutant une session d’examen. Les programmes ne sont par contre pas touchés.

Source Bibliothèque royale de Belgique

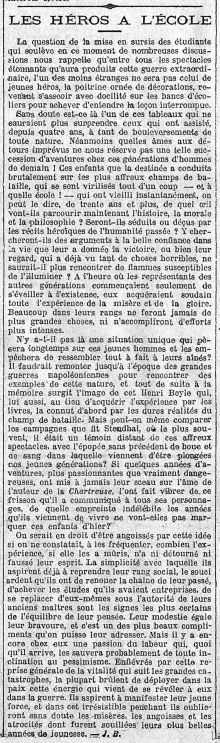

Mais tout le monde n’a pas le point de vue de M. Duramé dans l’article précédent. Depuis Le Havre où le gouvernement belge s’est réfugié, le quotidien Le XXe siècle relaie les interrogations d’un lecteur, étudiant au front, sur la condition estudiantine quand la guerre aura pris fin. L’interruption de la formation universitaire inquiète au niveau personnel, mais c’est surtout la question de l’avenir de la Belgique en tant que pays qui est posé. La condition des étudiants soldats est opposée à celle de ceux restés au pays sous l’occupation. Le lecteur dénonce, sans la nommer, une génération de jeunes gens qui a « profit[é] des souffrances de leurs anciens camarades » et qui seront les seuls à disposer des compétences nécessaires une fois le conflit fini pour constituer la nouvelle élite de la nation belge.

Source Bibliothèque royale de Belgique

Cette différenciation entre étudiants restés à l’arrière et étudiants ancien soldats peut même engendrer des moments de tension, comme le montre ce compte-rendu d’une réunion d’étudiants belges à Bruxelles à la veille de la réouverture des universités dans le pays. Une motion est d’abord votée au nom de tous les étudiants, avant qu’un étudiant revenu du front intervienne pour dénoncer la légitimité de ce vote. Il est finalement décidé de surseoir à toute décision avant le retour de l’ensemble des étudiants servant encore sous les drapeaux.