Le déclenchement de la guerre à l’été 1914 amène tous les États européens à solliciter le plus grand sacrifice de la part de leur population masculine valide. Ainsi la France sollicitera la plupart de ses citoyens de vingt ans, voire même de dix-neuf ans à la quarantaine passée, à rejoindre les rangs de l’armée active. Même si les étudiants apparaissent comme une minorité, leur départ au front marque les esprits. Ils incarnent en effet à eux seuls la jeunesse, car les étudiants sont le seul groupe social composé presque exclusivement de jeunes. Dès lors les facultés concentrent ce que l’on pourrait appeler « la jeunesse de France », scrutée notamment par les journalistes. En province, les populations estudiantines sont beaucoup moins importantes qu’à Paris. Néanmoins elles ne cessent de grandir comme à Bordeaux, où le nombre d’étudiants inscrits à la faculté de droit à la veille du conflit est d’environ un millier. Ce chiffre sera divisé par deux jusqu’à la fin de la guerre et ne sera pas à nouveau atteint avant le début des années 1930. L’on ne compte même aucune inscription en deuxième année de licence pour l’année 1914-1915 ! En outre sur le nombre d’inscrits, d’ailleurs gonflé artificiellement par l’institution, bon nombre sont ceux qui ne se présentent jamais aux examens pour cause de mobilisation. Les auditoires qui prennent place dans le grand amphithéâtre sont donc plus que clairsemés et beaucoup plus féminins. Car si le nombre d’étudiantes n’augmente pas de manière significative pendant le conflit, leur proportion parmi le corps estudiantin est considérablement rehaussée en raison du départ des effectifs masculins. La fréquentation de la faculté de droit, qui était avant-guerre parmi la plus fréquentée avec celle de médecine mais aussi la moins féminine des institutions universitaires, se trouve donc doublement affectée par la guerre. En outre la volonté manifestée par les autorités de poursuivre les activités universitaires pendant la durée du conflit pose également un certain nombre de problèmes du point de vue organisationnel. Ainsi, certains professeurs en retraite sont de retour à la chaire afin de remplacer leurs collègues plus jeunes mobilisés dans la dispense des enseignements ainsi que la tenue des examens.

La nécessité d’un fonctionnement spécifique de l’Université dans le cadre de l’effort de guerre n’est pourtant qu’un bouleversement secondaire par rapport au drame humain qui l’accompagne. Les bâtiments universitaires en conservent aujourd’hui encore la trace, à travers monuments aux morts et plaques commémoratives. À Bordeaux, c’est le cas des anciens locaux des facultés de droit et de médecine. Les plaques de la faculté des lettres et des sciences ont quant à elles été décrochées du hall du bâtiment qui abrite aujourd’hui le musée d’Aquitaine, mais sont encore conservées dans la réserve. Dans le grand escalier de la faculté de droit, outre le mémorial dédié au professeur Gustave Chéneaux également décédé au combat, figure la liste de soixante-dix-huit étudiants sacrifiés. Nous partons aujourd’hui sur les traces de trois d’entre eux, que le croisement des archives nous permet de faire revivre en quelques paragraphes.

Raymond Cottineau « au pays des géants »

Raymond Clément Gaston Eugène Cottineau est un de ces étudiants qui suivent la volonté familiale, mais qui n’abandonnent jamais les passions qui les ont saisis. Né à Luçon en Vendée en 1893, le choix dénué de conviction de Raymond pour les études juridiques n’est sans doute pas étranger à l’influence de son père, qui a exercé la profession de notaire. L’enfance de Raymond et de sa sœur aînée Yvonne se partage entre Luçon, dont leurs parents sont originaires, et le château de Chillac, demeure sévère du xve siècle située tout près de Barbezieux en Charente, acquise par Me Cottineau en 1902. Enfants de notable, leurs origines maternelles sont néanmoins plus modestes, car leur grand-père était un ancien sellier devenu carrossier. Toutefois, en accord avec son milieu social immédiat, le jeune Raymond Cottineau poursuit ses études au lycée. Ces établissements payants sont alors principalement destinés à accueillir les enfants de la bourgeoisie, tandis que les collèges reçoivent ceux issus de milieux plus modestes qui ont obtenu brillamment leur certificat d’études. Le fils de notaire fréquente tout d’abord le collège de Luçon, puis celui de la Roche-sur-Yon, probablement après le divorce de ses parents en 1911. La même année, il obtient d’ailleurs son baccalauréat de philosophie ou « bac A ». Avec le latin et le grec comme matières phares, il s’agit du baccalauréat le plus brigué par la bourgeoisie, pour laquelle la culture gréco-latine est un facteur de distinction sociale. Malgré une mention passable, d’ailleurs largement répandue parmi les bacheliers de l’époque, Raymond a décroché le sésame qui lui ouvre les portes de la faculté de droit.

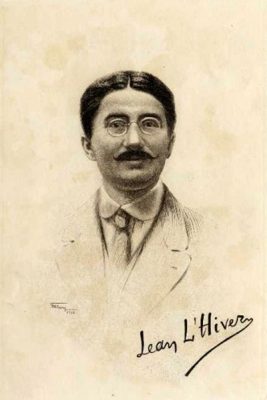

Le jeune Vendéen, muni d’une autorisation paternelle écrite étant mineur, prend sa première inscription à la faculté de droit de Bordeaux le 14 novembre 1911, au moment même de la rentrée universitaire. Les étudiants sont alors tenus de régler d’abord des droits d’inscription leur permettant de suivre les cours, puis d’en régler à nouveau afin de passer chaque examen. Raymond élit domicile au n°3 de la place Pey Berland, où se situe la faculté bordelaise depuis la construction de ses nouveaux bâtiments en 1873. Pourtant, malgré ces conditions matérielles idéales, l’étudiant Cottineau ne se consacre pas pleinement à « faire son droit ». Ajourné à son premier examen, il parvient cependant à valider la première année de licence, ou « baccalauréat juridique ». Mais les préoccupations du jeune homme sont en réalité fort éloignées des Codes étudiés dans les amphithéâtres. Il a retiré de ses lectures un amour profond pour la poésie, et cette passion s’avère dévorante. Raymond verse dans l’écriture et publie ses premiers poèmes sous le pseudonyme de Morn Day dans la Revue des poètes. Et bien plus qu’une inclination, la poésie lui apparaît comme une véritable philosophie. Sous le nouveau pseudonyme de Jean L’Hiver, il rejoint le « journal d’action d’art » Les Loups fondé par Anatole Belval-Delahaye qui réunit autour de lui un groupe d’écrivains qui déclarent ensemble : « Pour vivre notre vie en beauté, nous saurons lutter. Les réfractaires que nous sommes ne veulent pas se résigner. La révolte, pour nous, est de l’action d’art ; et chacun de nous la manifestera selon son tempérament ». Voulant proclamer le « 93 des arts », ces anarchistes individualistes au phrasé un tantinet conventionnel entendent remplacer le politique au centre de la vie sociale, par l’art.

Le jeune idéaliste poursuit néanmoins ses études. Il obtient le second baccalauréat juridique avec la mention passable, soit avec la moyenne et du premier coup. Son application décroît en revanche avec l’année 1914. À la fin du mois de juillet, il se présente à son premier examen auquel il n’obtient que la note de 8/20 et ne prend pas la peine de se présenter au second, fixé le lendemain. Les examens étant alors exclusivement oraux, sa déconvenue de la veille explique peut-être pour partie son absence, mais il est probable que les prémices de la guerre soient ce qui absorbe l’étudiant. Car outre l’ombre du conflit qui s’abat sur l’Europe entière et la perspective de son incorporation imminente dans les forces combattantes, le militant anarchiste a la guerre en détestation. Pourtant lorsque le sursis au service militaire qu’il avait obtenu en 1913 afin de poursuivre ses études est levé, il répond sans délai à l’appel des armes et rejoint les rangs du 114e régiment d’infanterie à Parthenay. N’ayant pas encore effectué son service militaire, il y fait ses classes afin de rejoindre le front au plus vite. Dès le mois d’août, il apprend la mort de son beau-frère, époux de sa sœur Yvonne, tandis qu’il rejoint le front aux abords de la ville d’Ypres en terre flamande. Blessé une première fois, il est envoyé en convalescence à l’hôpital de Parthenay. Là il se consacre à la rédaction de nouveaux poèmes. Au fil des lignes, il en appelle à Dieu face à l’horreur de la guerre :

« Ah ! Brisez-moi plutôt !… Que je sois impotent !

Broyez mes bras !… Broyez ces jambes précieuses,

Qui promenaient ma joie aux minutes heureuses

où j’allais sans compter ma jeunesse et mon temps

Rendez-moi monstrueux et crevez mes oreilles !…

Mais ne me plongez pas dans l’éternelle nuit… »

Sitôt rétabli, il est renvoyé au front. Nommé caporal durant la nuit de la Saint-Sylvestre 1914, il passe dès le lendemain au 32e régiment d’infanterie stationné dans le même secteur. En effet comme le veut l’usage, le nouveau gradé doit être déplacé au contact d’hommes avec lesquels il n’a pas entretenu de liens de camaraderie. Devant Ypres, le front est un important point de friction entre les alliés, Français et Britanniques, et les Allemands. C’est là que s’est achevée au mois de décembre la bataille des Flandres, qui a marqué la fin de la course à la mer, dernière étape de la guerre de mouvement. Alors que la Belgique, la France et la Grande-Bretagne avaient déjà perdu plus d’un million d’hommes en six mois de conflit, les premières neiges ont contraint les armées belligérantes à s’enfoncer dans les tranchées qui s’étendent désormais de la mer du Nord à la frontière suisse. Dès le mois de janvier, le caporal Cottineau est donc ballotté entre les tranchées de première et de seconde ligne. Dans la nuit du 4 au 5 février, le château de Hooge où s’est installé le commandement du régiment est incendié par les bombardements allemands. Le 10, les hommes retirés en deuxième ligne remontent en première ligne. C’est là le dernier jour de la vie de Raymond Cottineau. Il est le dix-huitième étudiant de la faculté de droit de Bordeaux à tomber depuis le commencement des hostilités. Les poèmes qu’il avait composés lors de sa convalescence à Parthenay sont publiés en 1915 sous le titre Le Beau Sacrifice, qu’il avait choisi. On ne connaît que le titre de l’ouvrage qu’il avait en projet sur les guerres de Vendée, et qui fait étrangement écho à sa propre histoire : Au Pays des Géants.

Jean Quoique : une gloire de l’école républicaine sous le feu

Jean Quoique est un exemple de réussite de l’école républicaine. Il naît en 1893 dans la commune de Castillon, où la victoire décisive de la France contre l’Angleterre a mis fin à la guerre de Cent Ans 440 ans plus tôt. Son père, charpentier originaire de Port-Sainte-Marie dans le Lot-et-Garonne, a épousé une « maîtresse d’hôtel » chargée d’accueillir la clientèle dans un établissement situé dans ce port fluvial de plus de 3 000 habitants. La jeunesse de Jean s’écoule entre sa ville natale et celle de Coutras, à moins de 30 km au Nord, où sa famille élit finalement domicile. L’élève Quoique, bien qu’issu d’un milieu modeste, s’est distingué par de brillants résultats et se voit vraisemblablement attribuer une bourse afin de poursuivre des études secondaires au lycée public de Blaye. C’est ainsi qu’il obtient un baccalauréat scientifique, appelé « bac C », qui lui permet de prendre sa première inscription à la faculté de droit de Bordeaux dès le mois d’octobre 1911. Ce diplôme l’a doté d’un outil indispensable pour affronter le cursus juridique qu’est le latin, dont la place est maintenue dans les enseignements des facultés de droit afin d’en écarter les titulaires du « bac D », ancien baccalauréat moderne, jugés assez médiocres par les professeurs et qui n’ont pas étudié de langue morte. Toutefois l’étudiant Quoique se distingue de ses camarades, pour la plupart détenteurs du fameux baccalauréat de philosophie. Par ailleurs il fait également partie des étudiants les plus modestes, et le doyen lui accorde l’exonération de ses frais de scolarité au regard des faibles revenus de sa famille, mais aussi de l’exemplarité de ses bulletins scolaires.

Tout juste âgé de 18 ans, Jean Quoique trouve à se loger au n°20 de la rue de Lamourous à Bordeaux, d’où un quart d’heure lui suffit pour regagner à pied la faculté et sa bibliothèque. Il fait d’ailleurs bon usage de cette proximité car il valide son premier baccalauréat juridique avec six boules blanches, le meilleur résultat possible, en outre couronné des éloges du premier examinateur, ainsi que du prix des conférences de première année. La mise en place de la notation sur 20, dès 1913, ne dément pas ces premiers succès : Jean Quoique obtient une moyenne de 20/20 aux examens de deuxième année et de 19,5/20 à ceux de licence. Il remporte également le prix des conférences de deuxième année ainsi que celui des conférences facultatives l’année suivante. À cela s’ajoutent les premiers prix de droit civil des deuxième et troisième années, ainsi que le deuxième prix de droit criminel et de procédure civile. Le jeune Jean ne cesse de surprendre ses professeurs, qui voient en lui l’incarnation de la réussite sociale par le travail scolaire, si chère à la Troisième République. Le descendant de charpentiers a en effet égalé, sinon même dépassé au moins par son mérite, les fils de familles les plus doués lorsqu’il obtient sa licence le 25 juillet 1914. Le corps professoral l’honore d’ailleurs du titre d’ « étudiant le plus méritant » pour l’année 1914, et s’apprête à le recevoir parmi ses étudiants en doctorat, comme en atteste une note au crayon à papier dans son dossier d’étudiant. Voilà presque un mois cependant, depuis l’assassinat de l’archiduc François-Joseph à Sarajevo, que l’effervescence est grande parmi les étudiants, élevés dans la soif de la revanche et grands lecteurs de la presse. La paix est balayée en quelques semaines et la France entre en guerre le 1er août. Jean Quoique, qui bénéficiait depuis 1913 d’un sursis d’incorporation réitéré en 1914, est sommé de rejoindre les rangs ; c’est chose faite le 12 août.

Incorporé au 57e régiment d’infanterie où il reçoit une formation militaire rudimentaire, le soldat de deuxième classe est par la suite envoyé au front où il prend part à la bataille de la Marne. Là, il connaît la transition de la guerre de mouvement à celle de position ainsi que leurs pertes innombrables. Le lendemain de la prise d’une nouvelle tranchée allemande, il est promu au grade d’aspirant tandis que les chants de Noël raisonnent depuis les tranchées allemandes, avant de passer au 144e régiment d’infanterie au début du mois suivant. Il y travaille durant deux semaines à l’aménagement de nouvelles tranchées sous les tirs ennemis avant un passage tout aussi bref par le 34e régiment d’infanterie, qui lui offre un peu de répit avant de rejoindre le 91e régiment d’infanterie le 23 mars 1915. Au matin du 6 avril, le régiment est dans l’attente d’une attaque qui doit permettre de prendre le village de Maizeray dans la Meuse. L’officier qui rédige le journal de marche du régiment soulève l’absence d’artillerie pour soutenir l’opération, qui apparaît dès lors comme « une démonstration destinée à attirer […] l’attention et les coups de l’ennemi ». L’ordre d’attaque est reçu à 14h30 pour 15h33. Jean Quoique ne regagnera pas son cantonnement. Il est le vingt-neuvième étudiant en droit bordelais à tomber depuis le début du conflit. Son dossier d’étudiant contient un feuillet énumérant les pièces qui sont remises à sa famille, dont deux médailles d’argent et son diplôme de licence.

André Verdenal : de la capacité en droit à la légion d’honneur

L’histoire d’André Paul Adolphe Verdenal rappelle combien les performances universitaires sont étrangères aux qualités humaines. André est le dernier né du docteur Verdenal, médecin à l’hôpital de Pau, et de Jehanne Massinot. D’un premier mariage, son père a eu une fille, Marie-Louise, de six ans son aînée. Sont nés du second ses frères Jean en 1890, et Pierre en 1893, soit un an avant lui. André Verdenal naît le 1er août 1894 à Laruns, car le docteur spécialiste de médecine thermale séjourne tous les étés avec sa famille à la station d’Eaux-Chaudes, située sur le bord du gave d’Ossau, pour ses besoins professionnels. La profession de leur père est donc omniprésente dans l’éducation de la fratrie, tout comme son amour pour la culture lorraine, dans laquelle il a été élevé. Le frère aîné d’André suit d’ailleurs la voie paternelle et se rend à Paris pour y faire ses études de médecine. Féru de littérature et de poésie, il y fait la rencontre du poète américain Thomas Stearn Eliot, avec lequel ses échanges épistolaires contribueront même à lui faire un nom outre-Atlantique. Pierre quant à lui, entame des études de droit. Il deviendra avocat. Les études d’André s’avèrent quant à elles un peu plus chaotique, ce qui n’est probablement pas sans lien avec sa santé fragile. Comme ses deux aînés, il passe par le lycée de Pau mais il n’obtiendra pas son baccalauréat. Il entame pourtant un cursus juridique en prenant une inscription en capacité de droit au mois de janvier 1913. Il sollicite au préalable une dérogation de la part du ministre de l’Instruction publique afin de s’inscrire en cours d’année. Son état de santé initial ne lui permettait pas en effet d’envisager des études pendant au moins un an. La capacité, existant depuis l’époque napoléonienne et formant essentiellement les avoués près les tribunaux, est encore largement déconsidérée par les enseignants malgré une réforme en profondeur intervenue en 1905. Néanmoins à partir de 1908, les professeurs Gustave Chéneaux et Louis Barde commencent à proposer deux cours spécialement dédiés aux capacitaires, dont la formation s’étend sur deux ans depuis la réforme. Toujours est-il que l’étudiant André Verdenal présente un profil atypique par rapport aux autres étudiants en droit, car ceux qui ne détiennent pas le baccalauréat se font relativement rares, mais aussi face aux autres capacitaires, généralement issus de couches plus modestes. Mais il éprouve probablement assez peu sa différence car il semble étudier à Pau auprès de sa famille, où il peut d’ailleurs jouir de la bibliothèque constituée par son frère.

À la différence des deux baccalauréats juridiques et de la licence, qui exigent le passage de deux examens par an, la capacité n’en contient qu’un. Lors du premier examen de capacité, André Verdenal est ajourné. Lors du deuxième, il obtient une mention « passable », mais est à nouveau ajourné au troisième. Il n’a donc pas validé sa capacité quand sonne l’heure de la mobilisation générale, par laquelle il est d’ailleurs incorporé un peu plus tardivement que ses camarades de la classe 1913 ou des précédentes. Pourtant, ce n’est vraisemblablement pas sans une certaine impatience qu’il attend ce moment. En effet ses deux frères se sont tous les deux engagés avant la guerre, le premier comme médecin militaire et le second dans l’infanterie. Ce conflit prend aussi une coloration spécifique pour les frères Verdenal, lorrains d’origine, pour qui la Revanche est également un appel des racines. André Verdenal est finalement incorporé le 1er septembre 1914, date à laquelle il rejoint le 18e régiment d’infanterie, auquel appartiennent également ses deux frères. Pour autant, ils ne seront pas tous les trois réunis car Pierre disparaît le 16 septembre, durant la bataille de la Marne. Il restera prisonnier en Suisse jusqu’en 1918. Lorsqu’il est envoyé au front, le soldat de seconde classe André Verdenal retrouve néanmoins son frère Jean, qui y est médecin auxiliaire. Il passera caporal dès le début du mois de novembre. Les deux frères sont à nouveau séparés lorsque Jean rejoint le 175e régiment d’infanterie alors qu’il vient tout juste d’être créé, à la fin du mois de février 1915. Au sein de ce corps, le jeune médecin prend part à la campagne des Dardannelles, au cours de laquelle il est remarqué par ses supérieurs pour son abnégation. C’est d’ailleurs en soignant un blessé qu’il est tué au début du mois de mai 1915. Alors que le caporal Verdenal vient à peine d’apprendre la terrible nouvelle, il est cruellement envoyé sur les traces de son frère en Orient, au sein du 176e régiment d’infanterie. Et tout comme son aîné, il s’y illustre par son courage. Il est cité une première fois à l’ordre du régiment dès le mois de juin pour sa bravoure, alors qu’il occupait les fonctions d’agent de liaison, ce qui lui vaut d’être promu sergent le jour même et d’être décoré de la croix de guerre. Maintenu sur le front oriental, où les armées alliées se trouvent particulièrement malmenées entre retraites et bombardements, le sergent Verdenal retrouve le 18e régiment d’infanterie en 1916 où il participe aux batailles de Verdun, de l’Argonne ainsi que de la Somme avant de regagner le 120e régiment d’infanterie en 1917. Promu sous-lieutenant à titre temporaire, il y continuera de se battre jusqu’en 1918. Le 15 août, alors qu’il est en mission de reconnaissance sur des lignes récemment conquises, André Verdenal est mortellement blessé d’une balle dans la poitrine. Transporté à l’ambulance la plus proche, l’hôpital Saint-Vincent-de-Paul de Montmirail, il y décède des suites de ses blessures. Il est le soixante-quinzième étudiant en droit bordelais à trouver la mort dans les combats de la Première Guerre. En reconnaissance de son courage, le sous-lieutenant Verdenal sera fait chevalier de la Légion d’honneur à titre posthume, comme c’est le cas de nombreux autres soldats. Toutefois son dossier universitaire nous apprend que l’Université pouvait aussi « récompenser » ceux de ses étudiants qui avaient défendu la patrie avec la plus grande bravoure. En effet outre les pièces qui concernent le bref passage d’André Verdenal parmi les capacitaires bordelais, la chemise renferme la copie d’un courrier envoyé en 1919 à la mairie de la ville de Pau, où se situe le domicile familial, par lequel le doyen délégué Léon Duguit transmet le diplôme de licence attribué à l’ancien étudiant.

Kevin Brémond, docteur en histoire du droit (université de Bordeaux)

Indications bibliographiques

Boulanger Philippe, « Les conscrits de 1914. La contribution de la jeunesse française à la formation d’une armée de masse », Annales de démographie historique, n°103 (2002), pp. 11-34.

Crépin Annie, Histoire de la conscription, Éditions Gallimard, 2009.

Hiver Jean l’, Le Beau Sacrifice, S. Pacteau, 1915.

Loez André, « Militaires, combattants, citoyens, civils : les identités des soldats français en 1914-1918 », Pôle Sud, n°36 (2012), pp. 67-85.

Malherbe Marc, La faculté de droit de Bordeaux : 1870-1970, Talence, France, Presses universitaires de Bordeaux, 1996.