La propagande occupe une place de choix dans l’histoire de la Grande Guerre, par son caractère à la fois total et spectaculaire. Aujourd’hui encore, peu de manuels scolaires abordent les années 1914-1918 sans mentionner l’expression « bourrage de crâne », décrivant le ton médiatique unanime et omniprésent au début du conflit, exacerbant l’héroïsme et les atouts nationaux tout en diabolisant – voire en ridiculisant – l’ennemi allemand. L’enjeu principal est alors de convaincre les citoyens de la justesse et du bien-fondé de la guerre. La censure, versant négatif et complémentaire de la propagande, se montre une institution tout aussi totale. Totale, car le contrôle qu’elle exerce s’étend à l’ensemble des acteurs politiques (membres du gouvernement, partis politiques), à la totalité de la production écrite (presse et édition) ainsi qu’aux spectacles vivants (théâtre, chansons). Si la Première Guerre mondiale concourt à la diffusion de l’expression « bourrage de crâne », c’est également à cette période que l’allégorie de la censure, Anastasie, se répand dans l’imaginaire collectif.

La censure durant la Grande Guerre : une organisation institutionnelle et juridique

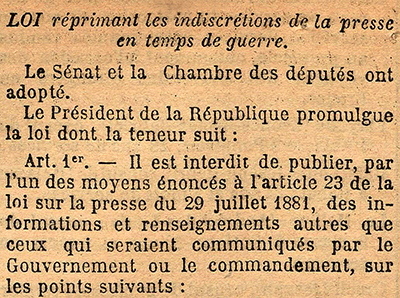

À une époque où la censure se fait insidieuse (induite par les règles du marché, par la collusion du monde politique et médiatique, par le manque de pluralité de ce dernier, etc.), nous avons tendance à oublier son versant institutionnel et juridique. Son organisation durant la Grande Guerre nous rappelle le caractère fondamental que peut revêtir ce dernier aspect. En effet, dès les premiers jours d’août 1914, le gouvernement témoigne du souci d’établir un contrôle de l’information conforme à la légalité, et s’appuie ce faisant sur la loi sur l’état de siège du 9 août 1849. La loi investit l’autorité militaire de la totalité des prérogatives dévolues normalement à l’autorité civile en matière de police et de maintien de l’ordre. Parmi ces pouvoirs se trouve celui d’interdire les publications de nature à exciter ou à entretenir le désordre. Quant au président du Conseil René Viviani, il appelle au Parlement le vote d’une vingtaine de lois, dont deux ont pour but l’instauration d’un contrôle préventif de la presse. Les deux textes en question sont votés dans le climat de l’Union sacrée, et donc sans susciter de débats. Notons notamment celle du 5 août 1914 « sur les indiscrétions de la presse en temps de guerre », sur laquelle nous reviendrons plus loin.

Ces aménagements juridiques ne pouvaient être sans susciter le commentaire de quelques juristes, or ce ne sont pas les moins connus qui pour l’occasion prirent la plume. Il convient de citer les noms de Joseph Barthélemy, Maurice Hauriou, Adhémar Esmein, Paul Duez et également dans leurs rangs, l’un des juristes les plus illustres de la faculté de droit de Bordeaux, Léon Duguit.

Bordeaux et la grande Histoire : la censure, la faculté de droit et la guerre.

La Grande Guerre n’a pas été sans conséquences sur Bordeaux ainsi que sur sa faculté de droit. Il est paradoxal de constater que si le quotidien La Petite Gironde a été peu concerné par les échoppages en raison de son alignement constant avec la ligne politique gouvernementale, le journal fut néanmoins le point de départ d’une polémique sur la censure suite à la suppression en son sein d’un article du député Charles Chaumet sur les « embusqués » (la publication censurée se focalise sur les officiers à affectés à des postes loin du front), polémique à laquelle participent notamment Henry Bérenger et Georges Clemenceau. De plus, le transfert à Bordeaux de septembre à décembre 1914 du Gouvernement, de la Présidence, des parlementaires, militaires et journalistes contribue à ce que la Gironde soit, avec la région parisienne, un des territoires les plus surveillés par les censeurs.

Le transfert en question bouleverse également la faculté de droit : ses locaux de la place Pey-Berland sont en quasi-totalité réquisitionnés, des enseignants retraités (Charles Le Coq de Kerland et Camille Levillain) reviennent dispenser bénévolement des cours, tandis que leurs collègues non mobilisés reprennent les enseignements des professeurs partis au combat, ce en refusant toute indemnisation. Le cas de Georges Ferron mérite à cette occasion d’être cité, car si le professeur de droit commercial a étendu son effort de guerre jusqu’à faire partie du Comité de patronage des étudiants prisonniers de guerre et de la Commission départementale de ravitaillement, sa mobilisation en tant que membre de la Commission de censure diplomatique et militaire est moins connue.

Du côté des mobilisés, les professeurs s’illustrent par divers faits d’armes, ce qui vaut à Maurice Palmade une citation à l’ordre de la Nation pour avoir mené à bien l’assaut d’une tranchée, et à André Boyé à la fois la Légion d’honneur, la croix de guerre et la médaille des évadés pour être parvenu, après six tentatives d’évasions, à s’échapper du camp de prisonnier où il a été retenu captif durant trois années. Pour la faculté de droit, le bilan de la guerre est lourd : le professeur Gustave Chéneaux est tué à Verdun en tentant de porter secours à un blessé et ce sont au total 72 étudiants qui meurent dans les combats. Quant au nombre de blessés, il demeure inconnu.

Duguit ne fait pas exception à l’élan patriotique ambiant. Professeur non mobilisé de droit constitutionnel et public à Bordeaux pendant la guerre, il crée un hôpital militaire provisoire et, suite au décès de Chéneaux, il finance en grande partie sa plaque commémorative, la faculté manquant alors de moyens. Il faut ici rappeler que Verdun ne lui a pas pris qu’un collègue, mais également un de ses deux fils, Pierre.

La censure débattue parmi les juristes : l’avis de Duguit

Constitutionnaliste à Bordeaux, Léon Duguit est amené à aborder la question des libertés publiques durant la Première Guerre mondiale, et par là même de la censure. Il est à noter que peu de juristes ont écrit sur les ciseaux d’Anastasie pendant les années mêmes du conflit, la plupart commentant le sujet dans l’entre-deux guerres : citons néanmoins le cas de Gaston Jèze et surtout celui de Joseph Barthélemy dans les pages de la Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger, ce dès 1915. Ce sont les analyses de ce dernier qui servent la plupart du temps de fondement aux débats.

Quant aux développements de Duguit sur cette restriction de la liberté d’opinion, ils sont consignés dans le cinquième et dernier volume de la deuxième édition de son monumental Traité de droit constitutionnel publié en 1925, dans lequel il consacre plusieurs pages à la liberté de la presse pendant la guerre de 1914. Duguit s’interroge : « la censure, telle qu’elle a ainsi fonctionné, était-elle légale ? ».

Deux mécanismes juridiques doivent alors être analysés. La loi du 5 août 1914 « réprimant les indiscrétions de la presse en temps de guerre », et la loi du 9 août 1849 qui régit l’état de siège en France. La première, créée dès les débuts de la guerre, interdit la publication d’informations et de renseignements autres que ceux qui seraient communiqués par le gouvernement ou l’armée au sujet de la défense nationale. Le souvenir des indiscrétions de la presse en 1870, révélant à l’ennemi des stratégies cruciales de l’armée française, expliquent en grande partie cette précaution législative. Duguit note que les sanctions du nouveau délit sont sévères, et que les formulations de la loi laissent une grande marge d’appréciation aux juges, il considère néanmoins qu’au regard de cette seule loi, « la presse [reste] pendant la guerre soumise au régime de droit ». D’une manière traditionnelle, Duguit ne comprend en effet la censure que dans sa dimension préventive, c’est-à-dire dans le contrôle a priori qu’elle exerce sur les publications.

La seconde norme est le principal point de réflexion des juristes. La loi sur l’état de siège, dans son article 9, énonce que « l’autorité militaire a le droit (…) d’interdire les publications (…) qu’elle juge de nature à exciter ou à entretenir le désordre ». L’état de siège n’a pas été formellement déclaré par décret, relève Duguit, son annonce se fait à travers une note communiquée aux journaux et rapportée par Barthélemy, dans laquelle le gouvernement « compte sur le bon vouloir patriotique de la presse (…) pour ne pas publier une seule information sur la guerre (…) sans qu’elle ait été visée au bureau de la presse établi au ministère de la Guerre ». Duguit relève également que la censure n’a pas été cantonnée aux informations visées, « mais encore sur les articles purement politiques ou les informations ne touchant en rien aux affaires militaires ou diplomatiques », et observe aussi que la censure, prérogative de l’autorité militaire, est exercée par des commissions gérées par les préfets. Enfin, il note l’exécution par voie purement administrative des décisions de la censure, système dans lequel le gouvernement inflige de « véritables peines (…) à son gré ».

Pourtant, si ces abus sont relevés, et bien que le professeur de Bordeaux admette « des réclamations et des protestations assurément fondées » de la part des journaux et des hommes politiques, il rejette l’idée de l’illégalité de la loi de l’état de siège, qui aurait été abrogée par celle de 1914. Il justifie au contraire le comportement de l’autorité étatique : « Il est évident que dans les moments tragiques que nous traversions le gouvernement devait avoir des pouvoirs plus étendus qu’en temps normal ». Duguit conclut, et sans plus étayer : « La légalité de la censure sous le régime de l’état de siège n’est donc pas sérieusement contestable ».

Duguit et la censure, une réflexion manquée ?

Le premier constat qui s’impose, c’est que les positions de Duguit sur la censure sont loin d’être contestataires. Celui qui fut qualifié par Hauriou d’« anarchiste de la chaire » et d’auteur « imbu de valeurs démocratiques » par Ripert (ce qui, de la part de ce dernier, est loin d’être un compliment) fait ici preuve d’un discours relativement classique, voire conservateur.

Pourtant, ces titres ne sont pas démérités. La pensée de Léon Duguit est en effet symptomatique d’une volonté ambitieuse de la fin du xixe siècle et du début du xxe siècle de réfléchir le droit à l’aune des sciences humaines, sociales et économiques. L’influence d’Émile Durkheim, figure fondatrice de la sociologie avec lequel il développe des liens d’amitiés, est palpable sur ses réflexions autour de la solidarité. Dans ses théories, la règle de droit se trouve en effet justifiée par la solidarité sociale, qui fonde la société sur les liens d’interdépendances entre individus. En ce sens, Duguit critique énergiquement des concepts traditionnels qu’il conviendrait selon lui de reléguer à la métaphysique, et qui mettent en avant une conception volontariste et individualiste du droit privé. Avec pour idée maitresse la notion de service public, le professeur bordelais fait du critère fondamental de l’État non plus son imperium, mais sa fonction sociale au service du collectif.

D’où vient donc cette approche consensuelle de la censure ? Il s’agit en partie d’une conséquence du choix du médium, le traité, qui se doit d’être un ouvrage didactique exposant son sujet de manière systématique. Toutefois, le fait que Duguit concède à la censure préventive sa légalité malgré le nombre de travers qu’elle entraîne (et surtout, qu’il relève lui-même) dénote d’une réflexion peu approfondie en la matière, ou du moins d’une réflexion de circonstance. Si l’argument de l’abrogation supposée de l’état de siège par la loi du 5 août 1914 est effectivement peu solide (puisqu’aucune disposition expresse ne va en ce sens), il en est autrement de l’absence de déclaration formelle de l’état de siège par décret, pourtant prévue au sein même de la loi, et dans les faits simplement signifiée par une note communiquée aux journaux. Quant aux débordements d’une censure de guerre s’étendant à des articles purement politiques, ils suscitent peu de réactions pour un juriste qui veut « suivre les réalités sociales d’aussi près que possible ». Or l’institution censoriale a justement empêché de suivre certaines de ces réalités, en passant notamment sous silence l’ensemble des mouvements de grève ouvriers de 1917 et 1918 à Paris, en Isère, dans la Nièvre et le Gard, où ce sont plus de 200 000 métallurgistes et « midinettes » qui se mobilisent en nombre pour la paix.

Il nous semble que deux aspects complémentaires peuvent expliquer le manque de profondeur de l’analyse, l’un théorique et l’autre, contextuel. Faiblesse théorique il y a, car sa notion maîtresse de solidarité, qui se concentre sur l’interdépendance des individus fondant la société, se révèle dans le cas présent un concept flottant qui occulte excessivement l’existence d’intérêts antagonistes présents au sein d’une même société. Par conséquent, Duguit ne pense l’action de l’État qu’au prisme d’un intérêt unique, celui d’une « société » qui presque, existe per se. En ce sens, la théorie de Duguit se réduit ici à un déplacement du caractère essentialiste de l’État vers la société. À cela s’ajoute une conception classique de la liberté d’opinion, celle individualiste des droits de l’homme où les libertés individuelles se limitent entre elles, et que l’auteur ne remet pas ici en cause. La même conception bourgeoise se retrouve également dans le mépris de Duguit à l’égard des spectacles populaires, auxquels il refuse la qualification de manifestation de l’esprit et par conséquent le régime de la liberté d’opinion.

L’analyse est également déterminée par un aspect contextuel, qu’il faudrait imputer aux effets de la propagande idéologique de la Grande Guerre elle-même. Évoluant dans la sphère bourgeoise de la faculté de droit, l’intérêt objectif de classe de Duguit avait résidé dans la promotion de l’Union sacrée qui met de côté toute velléité révolutionnaire le temps du conflit tout autant qu’elle s’accorde à sa conception solidariste de la société. Sans en amoindrir les sacrifices et les actes de bravoure, cette unification subjective anime le sentiment patriotique qui guide l’engagement des enseignants et étudiants de la faculté de droit de Bordeaux. Notons aussi, plus prosaïquement, qu’il était peut-être délicat de critiquer (si volonté critique il y ait eu) une institution à laquelle l’un de ses collègues, Georges Ferron, avait participé.

L’entre-deux-guerres marque un climat de prudence et d’inquiétude dans l’ensemble de la doctrine française, contrastant avec la volonté d’innovation qu’avait marquée le tournant 1900. Duguit fléchit sa pensée en intégrant dans sa théorie juridique le sentiment de justice, ce qui convainc certains de ses détracteurs que le professeur de Bordeaux a fini de tomber dans le jusnaturalisme. Il voyage dans de nombreux pays en tant que conférencier, fonde l’université du Caire et son influence ne cesse de s’accroître, marquant la doctrine juridique française et internationale. Ses arguments sont mobilisés au sein de luttes politiques concrètes, que ce soit par les juristes marxistes qui s’opposent dans les années 1930 aux soviétiques, ou encore par Fidel Castro lui-même lors de son procès. Comme le remarque Marc Malherbe : « son rayonnement personnel rejaillit sur la faculté de droit de Bordeaux ».

Quel aura été l’impact de la guerre sur la pensée juridique de Duguit ? Nul ne peut le dire, mais il semble que dans ce cas précis, c’est davantage la propagande qui a subjugué le juriste que le juriste qui a dénoncé la propagande.

Charles Guillorit , Doctorant en histoire du droit (institut de recherches Montesquieu)

Indications bibliographiques

Berger Marcel, Allard Paul, Les secrets de la censure pendant la guerre, Éditions des portiques, 1932.

Ellul Jacques, Propagandes, Economica, 1990.

Forcade Olivier, La censure en France pendant la Grande Guerre, Fayard, 2016.

Morelli Anne, Principes élémentaires de propagande de guerre, Aden, 2010.

Netz Robert, Histoire de la censure dans l’édition, PUF, 1997.