À la veille du premier conflit mondial, avec sa quinzaine d’enseignants titulaires et ses 585 étudiants, la jeune faculté d’État lyonnaise occupait un rang intermédiaire dans la cohorte des facultés juridiques françaises. Sa création, il est vrai, était encore récente, puisqu’il avait fallu la loi de 1875 sur la liberté de l’enseignement supérieur et la perspective de voir la vieille capitale des Gaules devenir le siège d’une faculté catholique de droit, animée par des notables lyonnais monarchistes et très conservateurs, pour que la création de la faculté d’État s’impose enfin comme une évidence aux yeux des responsables politiques républicains. Hâtivement improvisée à l’automne 1875, la jeune institution d’enseignement supérieur avait vite trouvé son public. Son bassin de recrutement était tout à fait classique pour une faculté provinciale, en ce sens qu’il était enraciné pour l’essentiel dans les départements limitrophes du Rhône : Ain, Drôme, Ardèche, Loir. Cependant, il les débordait un peu, en mordant déjà sur le Dauphiné et l’Auvergne, ainsi que sur la Bourgogne et la Franche-Comté. Ainsi se trouvait justifiée a posteriori l’hostilité que les facultés de droit grenobloise et dijonnaise avaient manifestée avec constance jusqu’en 1875, à chaque fois qu’avait été agité un projet de création d’une concurrente implantée à Lyon.

Le public étudiant de la faculté de droit à la veille du conflit

Fils d’avocats, de notaires, de magistrats ou d’avoués, ou bien encore fils de fonctionnaires et de négociants, mais, parfois, aussi militaires de carrière, que leurs fonctions dans un conseil de guerre sensibilisaient à la nécessité de mieux connaître le droit, les apprentis juristes d’avant 1914 venaient conquérir à la faculté de droit d’État de Lyon avant tout autre diplôme la licence en droit, alors indispensable sésame des professions d’avocat et de magistrat. Leurs dossiers de scolarité indiquent qu’ils sacrifiaient encore volontiers à l’usage consistant à s’inscrire simultanément à la faculté des lettres pour y obtenir, cette fois-ci en l’espace d’un an, une licence d’histoire, de philosophie ou de lettres classiques. Cependant, ils étaient peu nombreux à envisager de poursuivre des études de doctorat. À moins d’une vocation précoce pour l’enseignement supérieur, que leur famille était prête à encourager et à financer de longues années durant, ceux qui poursuivaient leurs études juridiques jusqu’en doctorat avaient souvent fait le choix de consolider, pendant les premières années suivant l’obtention de leur licence, leur situation professionnelle. Ayant probablement accédé ainsi à leur indépendance financière, ils reprenaient alors le chemin de la faculté de droit, à l’âge de 25 ou 26 ans, pour y conquérir le titre de docteur.

Le plus grand nombre de ces étudiants, très jeunes ou un peu moins jeunes, avait en commun d’être issus de la bourgeoisie, grande, moyenne ou petite. Les revenus de cette dernière étaient toutefois fragiles : aussi, était-il fréquent que les étudiants lui appartenant fussent pendant leurs premières années d’études salariés en qualité de clerc, d’avoué ou de notaire, de surnuméraire dans l’administration ou bien encore de surveillant dans divers collèges et lycées locaux. Il n’était pas rare non plus que l’exonération des droits universitaires fût consentie au bénéfice de ceux dont la famille traversait des difficultés financières, en particulier à la suite du décès prématuré du chef de famille, pareille disparition étant susceptible d’entrainer un important déclassement social. L’étudiant, dont les difficultés matérielles étaient prises en compte par sa faculté, prenait alors l’engagement sur l’honneur de rembourser, quand sa situation professionnelle le lui permettrait, le montant des droits universitaires dont il avait été exempté.

À l’instar de toutes les autres facultés de droit, celle de Lyon délivrait un diplôme permettant une timide démocratisation de son public étudiant. Accessible aux non-bacheliers et compatible avec un travail salarié, le certificat de capacité en droit était une promesse de promotion sociale pour de jeunes hommes doués, dont la famille n’avait pas les moyens de financer le cursus secondaire toujours payant et encore moins de quelconques études supérieures. Après deux ans d’efforts, il permettait à ses titulaires d’accéder aux fonctions d’officier ministériel, ainsi qu’à certaines carrières dans la fonction publique. Les dossiers de scolarité de certains des étudiants de capacité tombés au champ d’honneur pendant la Grande Guerre conservent la trace des efforts d’ascension sociale déployés par ces hommes souvent plus âgés et issus de milieux très modestes. Eugène Mazière est une bonne illustration de cette opiniâtreté à s’extraire de sa condition initiale. Il avait quitté son état initial de cultivateur-maçon à Saint-Moreil dans la Creuse pour embrasser d’abord le métier de tailleur de pierre, lequel l’avait amené à Lyon. Dans cette ville, où il s’était marié avec une jeune institutrice, il avait entamé à partir de 1912 une nouvelle carrière, celle d’agent de police. C’est probablement mû par l’espoir de pouvoir progresser dans cette nouvelle voie professionnelle qu’il s’était inscrit en capacité en droit à la faculté de Lyon ; un espoir que la bataille de la Marne, où il a trouvé la mort à Courdemange le 7 septembre 1914 à l’âge de 27 ans, a détruit à jamais.

À l’ouverture sociale restreinte des facultés de droit s’ajoutait enfin une dernière caractéristique : au contraire des facultés de lettres ou de médecine, elles demeuraient de solides bastions masculins. Au nombre seulement d’une petite centaine au niveau national, les étudiantes en droit se comptaient sur les doigts d’une main à Lyon. Si elles allaient commencer à franchir en plus grand nombre les portes du palais universitaire du Quai Claude Bernard à partir de la guerre, leur petite cohorte ne réussirait cependant pas à masquer l’impressionnante hémorragie d’étudiants produite par l’ordre de mobilisation générale. Pour espérer combler le vide que devaient bientôt laisser les étudiants mobilisés, il ne fallait guère compter non plus sur les renforts étudiants en provenance de l’étranger, et plus précisément du Moyen-Orient en direction duquel la faculté avait porté ses efforts de conquête de nouveaux publics depuis quelques années. Après la fracassante démission en 1907 du professeur Édouard Lambert de ses fonctions de directeur de l’École khédiviale du Caire et à la suite de ses prises de position en faveur du mouvement nationaliste de Mustapha Kamel, la faculté de droit lyonnaise avait en effet accueilli un nombre respectable d’étudiants égyptiens (72 inscrits en 1910-1911). Même si, dès 1911, la nomination de Lord Kitchener en Égypte avait signé la fin de la tolérance à l’égard du mouvement nationaliste égyptien et, en conséquence, une décrue sensible du nombre des jeunes Égyptiens présents à Lyon, l’ouverture, initialement fortuite, en direction du Moyen-Orient s’était poursuivie de façon désormais déterminée. Sous l’impulsion du recteur Paul Joubin, non seulement la faculté de droit de Lyon avait ouvert à Beyrouth en 1913 une antenne, mais encore participait-elle activement à la mise sur pied d’un collège oriental, destiné à attirer entre Rhône et Saône des étudiants en provenance de l’empire ottoman. Dès 1912 toutefois, les guerres balkaniques avaient contrarié le développement de ce dernier et, en 1914, l’entrée dans la Première Guerre mondiale non seulement condamnait la filiale de Beyrouth à cesser son activité, mais encore interdisait-elle, de fait, la venue des étudiants turcs, grecs et bulgares qui avaient timidement commencé à prendre le chemin de Lyon.

L’impact de la mobilisation

Sans surprise, en effet, l’impact de la mobilisation militaire sur la population étudiante a été immédiatement considérable. Dès l’automne 1914, la faculté de droit de Lyon avait déjà perdu 75% de ses élèves : le nombre des inscrits était tombé de 585 à 184, il chutait à 151 en 1915-1916. Non sans quelques raisons, le doyen Josserand allait pouvoir, au fil des rapports annuels rédigés à partir de 1914, déplorer des amphithéâtres tristement désertés et en tirer, dès 1915, les conséquences, comme avaient pu le faire les doyens Larnaude à Paris et Hauriou à Toulouse. La faculté de droit était devenue si fantomatique que, pour préserver ses finances et économiser sur le rare, précieux et désormais très onéreux charbon nécessaire au chauffage des locaux, elle put sans peine déménager et s’en aller cohabiter avec une faculté des lettres, aux effectifs tout aussi squelettiques, dans l’aile du palais universitaire réservée en temps ordinaire à la seconde. Le nombre des étudiants inscrits allait toutefois remonter légèrement à 172 en 1916-1917, puis plus nettement en 1917-1918 où il arrivait à 284. Cette progression des effectifs à partir de 1916 s’explique essentiellement en raison de l’alliance de la France avec la Serbie. Au titre de cette dernière, la faculté de droit de Lyon a, en effet, accueilli un nombre important d’étudiants serbes réfugiés, lesquels ne prendraient le chemin du retour au pays natal qu’à partir de 1919. Au nombre d’une soixantaine en 1918, ils étaient, avec la petite poignée d’étudiants égyptiens demeurés fidèles à la faculté de droit lyonnaise, ses seuls étudiants véritables, comme en atteste éloquemment le registre des examens où sont portés les noms des candidats.

À partir de l’automne 1914, le public restreint de la faculté de droit ne se composait donc plus, outre les désormais rares étudiants étrangers, que des étudiants français dont l’état de santé était trop défaillant pour que l’on puisse faire d’eux des soldats et des moins de 20 ans, trop jeunes pour être encore appelés. Ces deux dernières catégories d’étudiants n’allaient guère croître au cours du conflit. Pour combler les pertes humaines colossales du mois d’août 1914, l’armée française a instauré la récupération des hommes dès le mois de septembre. Aux exemptés du service militaire pour raison de santé ou aux jeunes gens classés avant-guerre dans les services auxiliaires de l’armée, elle infligeait des passages répétés devant des commissions de révision qui, déjugeant leurs homologues du temps de paix, les déclaraient très souvent aptes au service armé. C’est ainsi que Jean Cortot, étudiant de 3e année de licence, et Joanny Mallet, étudiant de capacité, se retrouvaient sous l’uniforme, bien que le premier eût été réformé en 1913 pour une suspicion de tuberculose et le second classé service auxiliaire en raison d’une déformation de la main gauche. Ils devaient tomber l’un et l’autre au combat en 1915, victimes, comme nombre de leurs camarades lyonnais, de l’absurde politique du « grignotage » chère au Maréchal Joffre.

En outre, dès le mois de décembre 1914, l’armée décidait d’appeler par anticipation les jeunes gens à partir de leur 19e année. Reconduite jusqu’en 1918, cette décision a contribué à faire fondre encore un peu les effectifs étudiants en droit, notamment en 2e année de licence. La plupart des jeunes gens de nationalité française inscrits à la faculté de droit de Lyon à partir de 1915 n’ont d’ailleurs été que des étudiants très éphémères et presque théoriques : ils n’avaient guère eu que le temps de prendre leurs inscriptions et de suivre quelques semaines de cours avant d’être jetés dans le grand brasier de la guerre.

Il est peu de dire que la plupart d’entre eux n’étaient guère préparés à la vie combattante. Bien que le service militaire eût été porté de deux ans à trois ans en 1913, la formation militaire de la grande majorité des étudiants lyonnais, en août 1914, n’était en rien supérieure à celle du commun des soldats de la Grande Guerre et peut-être était-elle moindre. L’étudiant en droit tâchant en règle générale de repousser le moment du passage obligatoire par la caserne après l’obtention de la licence, seuls les étudiants inscrits en doctorat ou les étudiants de capacité, parce qu’ils étaient en règle générale plus âgés, avaient reçu une instruction militaire préalablement à la déclaration de guerre. Ceux-là avaient parfois même déjà gagné à cette occasion leurs premiers galons. Pour les plus âgés des étudiants, l’ascension dans la hiérarchie avait, en effet, pu se poursuivre à la faveur des « périodes militaires » de quelques semaines qu’en qualité de réservistes ils devaient accomplir, à intervalles réguliers, après leur sortie de la caserne. Cependant, à l’instar de l’ensemble des étudiants, les étudiants en droit furent à bien des égards des soldats singuliers.

Les étudiants, des soldats singuliers

Dans cette guerre, qui a été d’emblée plus meurtrière encore pour les sous-officiers et officiers de terrain que pour le simple soldat, les étudiants ont constitué un vivier privilégié dans lequel l’armée a puisé pour reconstituer des cadres subalternes trop souvent décimés.

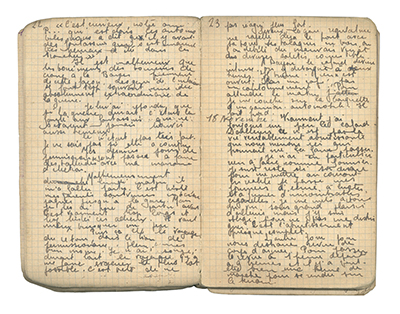

Dès lors qu’ils étaient bacheliers, tous, même les plus jeunes n’ayant pas reçu la moindre instruction militaire avant le mois d’août 1914, possédaient un bagage intellectuel exceptionnel pour leur époque. Ce dernier était traduit par le fameux degré d’instruction 5 qui, invariablement, figure sur leurs fiches matricules militaires. Celui-ci explique que beaucoup de ces très jeunes étudiants en droit lyonnais, simples soldats de 2e classe au moment de leur incorporation, aient terminé la guerre, morts ou vivants, avec le grade de sous-lieutenant ou de lieutenant, voire, pour ceux qui venaient tout juste d’obtenir leur doctorat, avec celui de capitaine. Il fallait, bien sûr, qu’ils aient réussi à survivre plus d’une année ou deux à la violence des combats… Mais il est significatif de relever que seulement un quart de ces étudiants lyonnais tombés au champ d’honneur étaient demeurés de simples soldats au moment de leur décès. Ceux qui avaient commencé à accéder à ces fonctions de commandement les considéraient visiblement comme une chose normale. C’est, en effet, avec un grand naturel que, dans leurs lettres et carnets, ces jeunes gens, âgés souvent d’une petite vingtaine d’années, évoquent « leurs poilus », ces hommes souvent plus âgés qu’eux, parfois pères de famille, placés sous leur autorité. D’aucuns, toutefois, étaient sans illusion sur les risques supplémentaires qu’une telle promotion militaire engendrait. Ils avaient pertinemment compris, avant même d’être exposés au feu, que le courage et le mépris du danger étaient les qualités attendues de ceux qui étaient placés dans la situation de commander à autrui. Ainsi le jeune Jean Fontaine, étudiant de 2e année, écrivait-il à ses parents le 3 mars 1915 :

« C’est une grande tristesse de se dire, comme je le fais parfois en contemplant cette jeunesse d’élite qui forme le peloton, que bien peu en reviendront indemnes, que beaucoup n’en reviendrons pas. On ne nous cache pas que notre tâche sera rude et périlleuse, que nous surtout, officiers de fortune et de peu d’expérience, c’est surtout de l’entrain, du bon sens et du dévouement que l’on nous demandera… Nous aurons plus grande part à la gloire, mais aussi au danger… J’accepte avec joie ces dangers, car je considère que c’est la contrepartie nécessaire de la situation d’élite que me confère mon instruction. » L’engagement pris par le jeune homme au cours de sa période d’instruction a été tenu. Cité à l’ordre de l’armée, « jeune officier plein d’ardeur et de bravoure confiante a trouvé une mort glorieuse au moment où il excitait ses hommes à venger la mort de leur capitaine », le sous-lieutenant Fontaine est tombé le 3 août 1917 au Chemin des Dames.

Si leur formation scolaire et universitaire distinguait les étudiants de façon positive au regard de la hiérarchie militaire, elle les signalait aussi aux yeux de la masse des combattants, mais cette fois-ci, d’une manière beaucoup plus ambivalente. La rapide adoption de l’argot des tranchées et la communauté de survie partagée avec les paysans, les ouvriers, les employés, qui composaient majoritairement leur unité de combat, ne parvenaient pas toujours à faire oublier l’origine sociale favorisée de la plupart des étudiants en droit. Elle était sans cesse rappelée par bien des indices : le riche contenu des colis envoyés par leur famille, leur besoin obsessionnel de lecture et parfois même, leurs tentatives de reprendre, le cours trop longtemps interrompu de leurs études. Qu’il était donc difficile de s’intégrer dans un groupe d’hommes, lorsque l’on ne savait pas jouer à la manille et que l’on ne buvait, d’ordinaire, pas de vin… Toutefois, le ressentiment social plus ou moins vif éprouvé par les camarades issus des classes populaires pouvait parfois laisser la place à de l’admiration, voire à une profonde affection, pour cet intellectuel en herbe qu’était l’étudiant. C’est le cas lorsque celui-ci, à l’instar de Paul Lintier, assigne à sa plume la tâche de faire passer à la postérité la grandeur des modestes hommes de sa batterie. Comme nombre de jeunes gens de sa génération, eux aussi attirés par la littérature, Lintier avait vu dans cette guerre, qui le surprenait alors qu’il effectuait son service militaire au Mans, une formidable occasion d’exercer et de révéler son talent ; maréchal des logis au 44e régiment d’artillerie de campagne, auteur de Ma Pièce, paru au lendemain de sa mort en 1916, et du Tube 1233, publié à titre posthume, il fut un écrivain remarqué.

Quatre-vingts étudiants lyonnais en cours d’études ont partagé le sort tragique de Paul Lintier. Le pic de mortalité pour cette population a été atteint durant l’année 1915, qui vit la disparition de 26 d’entre eux à l’occasion des vaines offensives des Flandres et d’Artois. Toutefois, l’on ne peut être absolument certain que le doyen a bien été informé de tous les décès ayant frappé les étudiants en droit lyonnais : il ne l’était pas, d’ailleurs, au moment de l’inauguration de la plaque commémorative, puisque certains noms ont été ultérieurement rajoutés sur celle-ci. Notre ignorance est encore plus grande quant au chiffre exact de ceux qui, partis combattre au cours de ces quatre années, réussirent à reprendre le fil tragiquement interrompu de leurs études. Le discours prononcé à l’occasion de la séance de rentrée du 8 novembre 1919 par Jean Tournassus, étudiant de la promotion 1913, au nom de ses camarades combattants, laisse entendre qu’ils n’étaient guère qu’une poignée. Ces survivants revenus à la faculté étaient étonnés eux-mêmes de se retrouver après tant d’années de dispersion et, trop souvent, ils étaient désemparés par le retour qu’ils avaient pourtant tant espéré à la vie civile, à la vie d’avant, à la vie tout court. Et l’auteur du discours ne le dissimulait pas : pour ceux, comme lui, que la guerre avait pris trop tôt, à cet âge d’incertitude et de transition qui est celui des études, il allait falloir presque tout réapprendre : réapprendre à « vivre par nous-mêmes après avoir trop vécu en masses », réapprendre « à se reconstruire et à vivre… vivre par notre cœur et par notre esprit. Vivre de désirs, d’espoirs et de jeunesse » : un programme sans nul doute autrement plus difficile que celui des études de droit, pour ceux qui, pendant plus de quatre années, n’avaient appris que deux choses : « à détruire et à bien mourir ».

Catherine Fillon, professeure d’histoire du droit (université Lyon III)

Indications bibliographiques

« Dossiers de scolarité des étudiants de la faculté de droit de Lyon », Archives départementales du Rhône, 514W 1-245.

« Fonds Paul Lintier », Archives municipales de Lyon, , 28 II/6, 28 II/7.

« Archives privées de la famille Lambert », en cours de versement aux archives départementales du Rhône (carnets de route et correspondance René Lambert à ses parents).

Témoignages des étudiants-soldats lyonnais.

Cazals Rémy, Loez André, 14-18, Vivre et mourir dans les tranchées, Paris, Tallandier, 2012.

Fillon Catherine, « La Faculté de droit de Lyon et l’expansion universitaire sous la Troisième République : La Fondation de l’École de droit de Beyrouth », Le renouvellement des sciences sociales et juridiques sous la iiie République – La Faculté de droit de Lyon, Contributions réunies par David Deroussin, Paris, Éditions La Mémoire du droit, 2007, p. 303-331.

Fontaine-Vive Jean , Fleurs printanières, Etampes, Imprimerie Terrier Frères et Cie, 1919.

—, Jeunesse ardente, Paris, Éditions Crès, 1917.

Fulchiron Hughes (dir.), La Faculté de droit de Lyon, 130 ans d’histoire, Lyon, Éditions Lyonnaises d’Art et d’Histoire, 2006.

Lintier Paul, Ma Pièce, Souvenirs d’un canonnier, Paris, Éditions Plon, 1916.

—, Le Tube 1233, Paris, Éditions Plon, 1917.

Mariot Nicolas, Tous unis dans la tranchée ? 1914-1918, Les intellectuels découvrent le peuple, Paris, Seuil, 2013.

Pic Eugène, Dans la Tranchée, Des Vosges en Picardie, Paris, Librairie académique Perrin, 1917.