Avant même la signature de l’armistice avec l’Allemagne, l’université lyonnaise était entrée pleinement dans ce mouvement caractérisé par les efforts venus de la société civile, afin de convertir les relations militaires entre nations alliées en échanges culturels que l’on espérait profonds et fructueux. L’Alliance cherchait ainsi à se renouveler, tout en s’approfondissant, puisque l’on allait s’efforcer d’accéder à des facettes jusqu’alors totalement ignorées ou bien mal connues de la culture de l’allié militaire d’hier. En somme, l’on souhaitait que la temporaire fraternité d’armes se convertisse en une solide amitié, laquelle ne serait toutefois durable que si chacun faisait l’effort de mieux connaître l’autre. Ce sont les universitaires américains, regroupés au sein de l’American University Union (AUU) qui, avant même la fin de la guerre, ont impulsé ce mouvement. Il allait conduire les universités françaises à accueillir, parfois massivement, des étudiants-soldats américains démobilisés, en attente de rembarquement pour le nouveau monde. Ayant obtenu, dès décembre 1917, l’accord de principe du général Pershing, l’AUU s’était mise en lien avec l’Office national des universités et des écoles françaises, afin de penser les conditions de cet accueil temporaire.

Sollicitée en ce sens au mois de juin 1918, l’université lyonnaise, bien qu’elle craignît de ne pas pouvoir facilement loger ses invités américains, fit toutefois bon accueil à cette demande. Comme toutes ses homologues, elle était préoccupée depuis la fin du xixe siècle par le souci d’affaiblir le rayonnement universitaire allemand. Aussi la perspective de capter au profit de la France cette clientèle étudiante américaine qui, jusqu’en 1914, avait regardé surtout en direction de Berlin avait-elle un doux parfum de revanche et de victoire intellectuelle… Elle était, simultanément, obsédée par le développement de son propre rayonnement international et elle y travaillait d’ailleurs en 1918 sous la forme d’un ouvrage de propagande dont la rédaction était confiée au professeur de la faculté des lettres, Auguste Ehrhard. Cette arrivée d’étudiants-soldats américains était donc une opportunité en or de se mieux faire connaître outre-Atlantique.

Finalement beaucoup moins nombreux que prévu (430 au lieu du millier initialement annoncé), les étudiants-soldats américains arrivés à Lyon au printemps 1919 n’en rencontrèrent pas moins un accueil chaleureux. La faculté de droit reçut une petite centaine de ces étudiants pour lesquels elle avait pensé un programme trimestriel de cours spéciaux, dont certains furent dispensés directement en langue anglaise : Criminologie (J.R Garraud), Introduction à l’étude du droit (Edouard Lambert), Économie politique (René Gonnard), Droit commercial international (Maurice Picard), Histoire des traités (M. De Saint Charles). Toutefois, ce qui caractérise la faculté de droit de Lyon, c’est qu’elle est allée au-delà de ce bref moment de rencontre avec la jeunesse américaine. Loin d’être un élan éphémère, vite retombé après le rembarquement des étudiants-soldats américains, la conviction que l’alliance conclue pendant la guerre avec le monde anglo-saxon devait se prolonger et s’approfondir en s’institutionnalisant, est devenue pour toute la durée de l’entre-deux-guerres l’un des moteurs de l’action scientifique de la faculté lyonnaise. Dans le registre des symboles, elle a inspiré très largement la politique d’octroi des doctorats honoris causa, décernés notamment aux professeurs anglais Lee, Gutteridge, Buckland et à leurs collègues américains Garner, Brown-Scott et Wigmore. Dans un registre beaucoup plus institutionnel et pérenne, cette même conviction a permis la réalisation d’une aspiration déjà ancienne du professeur Edouard Lambert : la création du tout premier Institut français de droit comparé qui porte encore aujourd’hui son nom et l’institution d’une chaire d’étude des institutions internationales d’organisation de la paix, destinée à faire la promotion de « l’esprit de Genève ».

La naissance de l’Institut de droit comparé

Tout au long du conflit, Edouard Lambert avait visiblement adopté une posture de mise en retrait : il avait gardé un silence complet, qui contraste avec les propos patriotiques très engagés tenus par la majorité de ses collègues lyonnais. La Grande Guerre avait, il est vrai, représenté une épreuve très douloureuse sur le plan privé pour un professeur qui y avait perdu son fils aîné, porté disparu en juin 1918, et un neveu, auquel il était tout paternellement attaché, tué en mars 1916. Mais tout porte à croire que le conflit l’avait plus que jamais conforté dans une démarche engagée de longue date : celle visant à promouvoir les études et l’enseignement du droit comparé. Cela faisait déjà près de vingt ans, en effet, que l’historien du droit avait élargi ses centres d’intérêt à cette jeune discipline, alors en voie de constitution. En 1900, à l’occasion du grand Congrès international de droit comparé qui s’était tenu à Paris en marge de l’Exposition universelle, il avait fait un rapport remarqué consacré à la théorie générale de cette discipline naissante ainsi qu’à la méthode qui devrait être la sienne. Quelques années plus tard, il avait su se saisir de l’opportunité que les prolongements de sa démission des fonctions de l’École khédiviale du Caire avaient finalement présentée. Pour les jeunes nationalistes égyptiens, venus nombreux à Lyon recevoir l’enseignement d’un maître qui avait attesté sa sympathie à leur cause, Lambert avait mis sur pied en 1908 le séminaire d’études orientales ; tant par ses méthodes pédagogiques innovantes que par ses centres d’intérêt scientifiques, ce dernier préfigurait déjà l’Institut de droit comparé dont le climat de l’après-guerre allait permettre le plein épanouissement.

Dans le droit comparé, Edouard Lambert voyait déjà en 1900, comme il devait le faire, obstinément, jusqu’à son dernier souffle en 1947, l’un des instruments privilégiés du rapprochement entre les peuples. Scruter les systèmes juridiques étrangers, c’était déjà une façon d’apprendre à mieux se connaître les uns et les autres. Mais Edouard Lambert ne s’arrêtait pas là. Il assignait au droit comparé la mission humaniste et universaliste de dépasser les divergences techniques de chaque système juridique, pour mettre en relief le fonds de règles communes des diverses nations. Insister sur ce qui nous rapproche, bien plus que sur ce qui nous sépare, c’était aussi ouvrir la voie à la constitution de solidarités internationales et pourquoi pas, à très long terme certes, fournir les conditions favorables à une harmonisation internationale du droit, par nature porteuse de paix. Au lendemain de l’armistice de 1918, c’était d’abord en direction des systèmes juridiques des anciens alliés, italiens certes, mais par-dessus tout anglais et américains qu’Edouard Lambert souhaitait établir un pont. Il s’en était longuement expliqué dans un volumineux document intitulé L’enseignement du droit comparé. Sa coopération au rapprochement entre la jurisprudence française et la jurisprudence anglo-américaine. Ce rapport, rédigé au nom d’une commission comprenant, outre Edouard Lambert, Paul Huvelin, Jean Appleton et Emmanuel Lévy, a été remis au conseil de la faculté. Il fait figure de véritable article programmatique et, à ce titre, il a été publié dans les Annales de l’Université de Lyon, en attendant de faire l’objet d’une brochure séparée.

Pour mieux convaincre ses interlocuteurs locaux et nationaux de la nécessité de cette création, Lambert avait fait valoir que l’attractivité internationale, après laquelle les facultés de droit françaises dans leur ensemble soupiraient, supposait un élargissement des programmes d’enseignement du droit. Dans ce monde d’échanges accrus qui se dessinait, ils ne pouvaient plus être envisagés à partir d’un prisme national trop étriqué et beaucoup trop desséchant, en particulier pour la jeunesse américaine qui recherchait une vision globale du droit du vieux continent. Il soulignait d’ailleurs, qu’avant-guerre, les juristes universitaires allemands avaient bien compris cette nécessité de penser beaucoup plus largement le droit et que se trouvait là la clef de compréhension de l’attraction que les universités allemandes avaient naguère pu exercer outre-Atlantique. Forts de la récente codification de leur droit civil, les professeurs allemands avaient réussi, très abusivement pour l’auteur, à se présenter tout à la fois comme la quintessence du droit des pays européens et comme son expression la plus moderne. Edouard Lambert jouait aussi la carte du prosaïsme en montrant qu’une ville telle que Lyon, tournée vers le commerce international, se devait d’avoir une faculté de droit ayant compris la nécessité de former de jeunes juristes aptes à rendre à leurs futurs employeurs de signalés services par leur capacité à se dépêtrer de règles juridiques étrangères. Mais le but ultime n’en restait pas moins de fournir à la future Société des nations les linéaments d’un authentique droit commun. Celui-ci ne se dégagerait qu’à l’issue d’un travail opiniâtre de comparaison entre ces deux grands blocs juridiques formés par le common law et le droit continental dont, selon Lambert, le droit français, et non le droit allemand, était la matrice.

Soutenu avec enthousiasme par ses collègues de la faculté, le projet bénéficiait encore de deux précieux appuis : celui d’Alfred Coville, ancien professeur de la faculté lyonnaise de lettres devenu directeur de l’enseignement supérieur et celui du député du Rhône et maire de Lyon, Edouard Herriot. Ce dernier soutien était d’autant plus précieux qu’il était susceptible de relayer les aspirations lyonnaises auprès des pouvoirs publics nationaux. Herriot s’est d’ailleurs saisi en 1921 du levier d’action que représentait sa fonction de rapporteur du budget de l’Instruction publique pour, enfin, donner aux rêves et aux efforts d’Edouard Lambert un commencement de concrétisation. On était certes loin des trois chaires – d’histoire comparative, de droit civil comparé et de droit commercial comparé – qui, dans l’idéal, eussent comblé les attentes du professeur. Mais l’Institut de droit comparé fut créé par un arrêté du 9 août 1921 et consolidé deux semaines plus tard par la création d’une chaire de droit comparé sur laquelle Edouard Lambert a été rapidement nommé et à laquelle il allait être fidèle jusqu’à son départ à la retraite en 1936.

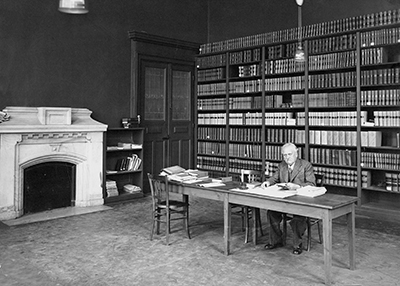

Le plus difficile restait encore à faire car c’était bien à un véritable institut de droit comparé, et non pas de législation comparée, qu’aspirait le professeur lyonnais. L’intitulé a son importance et il dit bien les ambitions de son père fondateur. Edouard Lambert, comme beaucoup d’autres de ses collègues lyonnais, était convaincu que la vie véritable du droit, quel que soit son ancrage national et quelle que soit la part, plus ou moins grande, conférée selon les traditions à la législation, ne réside pas dans cette dernière, mais bel et bien dans la jurisprudence. Celle-ci était volontiers qualifiée par les uns et les autres de droit vivant. C’est donc à la confrontation et au rapprochement des jurisprudences française et américaine que l’Institut de droit comparé avait déclaré vouloir travailler au premier chef. L’ambitieux objectif intellectuel qu’Edouard Lambert assignait à son jeune institut risquait bien toutefois de demeurer au stade de la déclaration d’intention si l’on ne constituait pas rapidement une bibliothèque susceptible de fournir, aux étudiants comme aux enseignants dont il allait s’entourer, un accès à ce continent largement inconnu qu’était alors la jurisprudence américaine. Lui-même en était bien convaincu, lorsqu’il déclarait que la bibliothèque est aux facultés de droit et des lettres ce que l’hôpital est aux facultés de médecine ou le laboratoire aux facultés des sciences. Or, il n’est pas excessif de dire que l’on partait de rien. Dans la mesure où l’on ne s’était guère préoccupé jusque-là que de ce qui venait d’Allemagne, les instruments de travail locaux n’avaient pas le plus petit début de collection anglaise ou américaine. Et il était patent que ni la bibliothèque universitaire, ni la faculté de droit ne disposaient au sortir de la guerre des larges moyens financiers que supposait la constitution d’onéreuses collections juridiques anglo-saxonnes. Du côté de la faculté, l’effondrement du nombre de ses étudiants pendant les quatre années précédentes lui avait fait perdre une large partie de ses ressources financières. Quant à la bibliothèque universitaire, elle était dépendante de subsides ministériels qui s’annonçaient rares et maigres dans cet immédiat après-guerre dominé par tellement d’autres urgences.

Si l’acquisition des toutes premières collections de droit américain a toutefois pu être possible dans un délai assez bref, c’est grâce au legs de 3 000 francs que l’un des anciens étudiants de la faculté de droit, tombé au champ d’honneur, lui avait consenti. Notaire de profession et libéré de toutes ses obligations militaires en 1914, Félix Balaÿ avait fait le choix de souscrire un engagement volontaire à l’âge de 49 ans. Lieutenant au 26e régiment d’infanterie, il était décédé des suites de ses blessures le 18 juillet 1918, non sans avoir eu la douleur de perdre son fils, Pierre, étudiant en cours d’études de la faculté de droit de Lyon, tué trois ans plus tôt. Apparenté à la célèbre dynastie des Mangini, entrepreneurs et philanthropes, Félix Balaÿ avait été membre de la Société des amis de l’université de Lyon. À ce titre, il ne pouvait ignorer l’importance que revêtaient pour le dynamisme des institutions universitaires les legs et donations consentis à leur bénéfice et il s’en était souvenu au moment de rédiger son testament sur le front. La nécessité financière dans laquelle était alors la faculté s’est entremêlée au souci d’un symbole fort : cette donation, effectuée par un « soldat du droit », victime de la guerre, était mise au service d’un projet qui, à sa manière, entendait travailler à la construction de la paix internationale par le droit. Ce premier fond constitué grâce au legs Balaÿ ne devait cesser de s’enrichir grâce aux subventions publiques, mais aussi grâce à d’autres libéralités. Certaines, en argent, provenaient une nouvelle fois des membres de la Société des amis de l’université ; d’autres ont pu être faites en nature, comme cette donation d’une grande encyclopédie juridique anglaise, effectuée par le professeur Gutteridge à l’occasion de la remise de son doctorat honoris causa en 1926.

Avec la création de son institut pionnier de droit comparé, la faculté de droit de Lyon s’était positionnée comme une institution porteuse de l’idéal de la paix par le droit. Son aspiration à épauler le travail de la Société des nations se manifestait rapidement par la création, sous l’égide du Bureau international du travail, du Recueil pour la Jurisprudence Internationale du Travail, auquel plusieurs professeurs lyonnais (Edouard Lambert, Paul Pic, François Perroux) apportaient leur contribution. Le maire de Lyon Edouard Herriot, à qui Edouard Lambert était tant redevable, devait dans les années trente conforter cette vocation désormais bien affichée à promouvoir la paix par le droit en proposant, et en obtenant, la création d’une chaire d’université originale : la chaire d’études des institutions internationales d’organisation de la paix.

La création de la chaire de la Paix

La Paix par le Droit… L’idée n’était en rien nouvelle en 1919. Elle avait déjà été débattue tout au long du xixe siècle et elle était portée, entre autres mouvements pacifistes, par une association éponyme, née en 1887 à Nîmes, dont l’ultime congrès d’avant-guerre avait d’ailleurs eu lieu en juin 1914 à Lyon. Bien que l’espoir de la paix par le droit ait été fort malmené par la guerre, laquelle avait montré l’extrême fragilité de ce rempart juridique et le mépris du droit dont les belligérants faisaient preuve, il était paradoxalement sorti consolidé par le premier conflit mondial. L’idée qu’il conviendrait, quand les armes auraient enfin fait silence, de constituer une association d’États civilisés pour la défense du droit s’était répandue dans les divers pays de l’Entente et, dans son sillage, avait émergé le projet d’une organisation internationale propre à assurer le maintien de la paix internationale.

Ce dernier projet avait été puissamment relayé par les célèbres Quatorze Points du président américain Woodrow Wilson (discours du 8 janvier 1918), lequel l’avait placé au cœur des négociations lors de la conférence de la Paix. Celle-ci donnait finalement naissance à la Société des nations, dont le pacte adopté le 28 avril 1919, était intégré au traité de Versailles.

La Société des nations ainsi créée satisfaisait bien aux attentes françaises au regard de son esprit et de ses buts. Elle obéissait au désir de s’extraire du vieux système de l’équilibre des forces entre États et elle cherchait à assurer pour l’avenir la paix perpétuelle en s’appuyant sur une idée nouvelle de sécurité collective, énoncée à l’article 10 du pacte, en vertu de laquelle la sécurité de chacun des États membres devenant l’affaire de tous les autres, une agression militaire était susceptible de déclencher une dissuasive riposte collective, pouvant aller des sanctions économiques et financières à l’intervention armée contre le fauteur de troubles. Mais ce que les militants français reprochaient à cette jeune organisation internationale, c’était la faiblesse de ses moyens d’action dont ils avaient bien compris qu’elle risquait de paralyser l’institution. Ses concepteurs avaient certes voulu promouvoir l’arbitrage international et la recherche d’une conciliation pour la résolution pacifique des différends entre États, mais ils ne les avaient pas pour autant rendus systématiquement obligatoires. Par ailleurs, la demande française relative à la création d’une force armée internationale, susceptible de venir en aide à un État subitement agressé, avait été rejetée par les négociateurs anglo-saxons.

Si grande que fût en 1919 la déception des militants français de la Société des nations, ils n’en avaient pas moins fait contre mauvaise fortune bon cœur et croyaient fermement à la possibilité d’améliorer la nouvelle organisation internationale, présentée par eux comme un très perfectible point de départ. Pour promouvoir « l’esprit de Genève » et sensibiliser l’opinion publique française à la nécessité de renforcer les moyens d’action de la jeune organisation internationale, les multiples associations qui la soutenaient entreprirent très classiquement des tournées de conférences à travers tout le pays. Ce fut le cas notamment en 1929, afin de pousser les pouvoirs publics français à signer l’acte général d’arbitrage obligatoire qui avait été proposé en septembre 1928 par l’assemblée générale de la Société des nations. C’est depuis le théâtre des Célestins de Lyon, plein à craquer, que le 10 février 1929, Edouard Herriot, membre depuis 1918 du conseil de l’Association française pour la Société des nations, prononçait la conférence inaugurale de cette campagne d’action.

De façon moins classique, le député-maire de Lyon eut, l’année suivante, l’idée inédite de s’appuyer sur les ressources universitaires locales afin de faire œuvre plus pérenne par le moyen d’un enseignement spécifiquement dédié à l’organisation de la paix internationale, qu’il voulait accessible au grand public désireux de se former aux notions de solidarité européenne et internationale. « Nous avons une école de guerre, pourquoi n’aurions-nous pas une école de paix ? » avait déclaré en substance le maire de Lyon au conseil municipal dans sa réunion du 4 août 1930. Edouard Herriot avait obtenu facilement l’accord de l’assemblée communale et, quelques semaines plus tard, le soutien financier du conseil général du Rhône lui était acquis. Il est vrai que le projet représentait pour la ville de Lyon, si proche géographiquement de Genève, une opportunité de devenir un centre universitaire original, dédié aux productions de la Société des nations et de ses institutions annexes et, plus largement, spécialisé dans l’analyse des faits internationaux.

Le projet se concrétisait donc l’année suivante sous la forme d’une chaire d’université d’études des institutions internationales d’organisation de la paix que les Lyonnais prirent l’habitude de dénommer la chaire de la Paix. Conçue comme une position provisoire, en attente de sa titularisation, pour un jeune agrégé appartenant à l’un des quatre ordres d’agrégation, son financement par les collectivités locales était assuré pour une durée de vingt ans. Son premier et unique titulaire devait être un jeune agrégé issu du concours d’histoire du droit de 1926 : Jacques Lambert, fils cadet du professeur de droit comparé. Inaugurée le 14 novembre 1931, cette chaire portait, en effet, un espoir que les événements internationaux des années suivantes et la faiblesse congénitale de la Société des nations devaient rapidement détruire. À partir de 1939, elle était dépourvue de son titulaire, bloqué en mission au Brésil et, de fait, s’est éteinte pendant la période de l’Occupation.

Le tragique de ces années de guerre mondiale réitérée et l’inanité des efforts déployés avant son déclenchement n’ont pas, pour autant, réussi à entamer la foi profonde d’Edouard Lambert dans les vertus du droit comparé tel qu’il l’avait conçu et pratiqué. Le vieux professeur, dont les facultés physiques étaient bien affaiblies après une récente attaque, était toujours prêt à reprendre son bâton de pèlerin et à combattre les inquiétudes de ceux qui étaient saisis par le doute, tel Harald Mankiewicz. À l’ancien secrétaire de son Institut de droit comparé que ses origines allemandes et son antinazisme avaient contraint à se réfugier en Chine, puis au Canada, il faisait écrire en octobre 1945 par Ramόn Xirau, le nouveau secrétaire de l’Institut que la guerre d’Espagne lui avait fortuitement procuré :

« Sans doute le développement de la conception humaniste de la science du droit peut paraître plus compliquée (sic). Mais cela reste le propre de la conception française du droit comparé […] Rien ne se fait en un jour et le propre des traditions de l’Institut de droit comparé est de croire en la réalisation de l’humanisme juridique, malgré toutes les pratiques momentanées auxquelles il se heurte. Il importe de recouvrer cette foi… »

Catherine Fillon, professeure d’histoire du droit (université Lyon III)

Indications bibliographiques

Deroussin David (dir.), Le renouvellement des sciences sociales et juridiques sous la iiie République – La Faculté de droit de Lyon, Paris, Éditions La Mémoire du Droit, 2007.

Fillon Catherine, « La Faculté de droit de Lyon et ses étudiants égyptiens : une délicate expérience pédagogique, entre opportunité politique et opportunisme universitaire », Traverse. Zeitschrift für Rechtsgeschichte – Revue d’Histoire, no 1, 2018, p.72-84.

Fulchiron Hughes (dir.), La Faculté de droit de Lyon, 130 ans d’histoire, Lyon, Éditions Lyonnaises d’Art et d’Histoire, 2006.

Guieu Jean-Michel, Le rameau et le glaive : les militants français pour la Société des Nations, Paris, France, Presses de Sciences Po, 2008.

Lambert Edouard, « L’enseignement du droit comparé, sa contribution au rapprochement entre la jurisprudence française et la jurisprudence anglo-américaine », Annales de l’Université de Lyon, Nouvelle série, II Droit-Lettres, 1919, p.1-118.